Letzte Woche war Plenartagung in Straßburg. Wie immer eine sehr hektische Zeit, Reden im Plenum, fraktionelle Besprechungen, Verhandlungen über Resolutionstexte und vieles mehr. Und immer online, verfolgen, was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen so von sich geben, um gleich darauf reagieren zu können. Besonders wichtig für mich ist Twitter.

Am Mittwoch früh poppt plötzlich in meiner Timeline ein Tweet von Carlotta Cami vom UNHCR auf, die gerade aus Lampedusa getwittert hatte: „Gli altri 203 li ha inghiottiti il mare, (auf Deutsch), die anderen .. hat das Meer geschluckt.“ Im Bild, neun in Decken gehüllte Menschen, erschöpft und nachdenklich. Sie haben die strapaziöse, viertägige Überfahrt aus Libyen geschafft. Die anderen 203, die verantwortungslose Geschäftemacher mit ihnen auf die Reise geschickt hatten, nicht. Was war geschehen? Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, was da wohl passiert sein muss, was diese Menschen wohl durchgemacht haben und welche Verzweiflung sie erfasst haben muss. Ich war wütend, auch darüber, wie hilflos wir, angesichts dieser Katastrophe sind. Der Zufall wollte es, dass wir uns ein paar Stunden später zum x-ten Mal im Plenum mit dieser Situation beschäftigten sollten. Es ging um Frontex und EASO. Unisono wurden die tragischen Vorfälle bedauert, am darauffolgenden Tag gab es auch eine Trauerminute. Die Betroffenheit war echt und fraktionsübergreifend. Eigentlich war allen klar, dass es so nicht weitergehen kann und darf.

Gedenkkundgebungen sind nicht genug

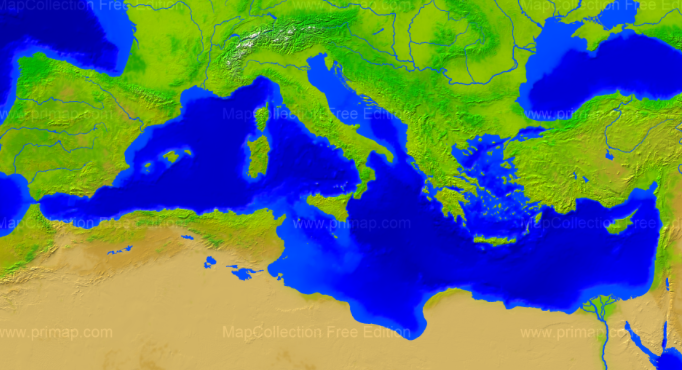

Ich kenne die Sache aus erster Hand, ich habe selbst als Beobachter an einer Frontex Operation in der Straße von Gibraltar teilgenommen und habe in der vergangenen Legislaturperiode federführend als Schattenberichterstatter der S&D Fraktion an einer Verordnung über den Schutz der Seeaußengrenzen mitgewirkt. Wir konnten damals u.a. durchsetzen, dass Rettungsmaßnahmen Vorrang haben und aufgegriffene Boote nicht in unsichere Drittstaaten abgedrängt werden dürfen. Zum ersten Mal gelang es uns einen grundrechtskonformen Rechtsrahmen zu schaffen, der für alle Operationen auf Hoher See anzuwenden ist. Es gäbe also eine rechtliche Verpflichtung für Rettung auf Hoher See. Allein, es fehlt am Geld. Die von den Italienern getragene Operation „Mare Nostrum“ wurde aus Kostengründen eingestellt und durch Triton abgelöst. Seither wird es immer wahrscheinlicher, dass Menschen, bei ihrem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, „vom Meer geschluckt werden“. Das Mittelmeer, einst die Wege unserer Zivilisation, ist zum Massengrab geworden. Ich habe diese ewigen Debatten satt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich im Innenausschuss oder im Plenum zu Wort gemeldet habe. Ich halte diese rituellen Gedenkkundgebungen nicht mehr aus. Natürlich sind sie angebracht, aber es würde den Toten, die wir da betrauern wohl mehr helfen, wenn wir endlich eine andere Politik zustande brächten. Gibt es überhaupt eine solche Möglichkeit? Ja es gibt sie. Sicher nicht durch einen einzigen Kraftakt zu bewältigen. Alle, die versprechen, die Probleme mit einem Handstrich lösen zu können, lügen. Alle, die nach strengerer Überwachung der Außengrenzen der EU rufen, wissen nicht, wovon sie reden.

Das Ausmaß der Katastrophen sind gewaltig

Der potentielle Zustrom von Menschen, die nach Europa drängen ist kaum bezifferbar. Nicht nur die politischen Dauerkrise im Irak und in Syrien, am Horn von Afrika und in Libyen, sondern vor allem die desaströse wirtschaftliche Lage in großen Teilen Afrikas sowie der Zusammenbruch von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und staatlicher Ordnung erzeugen einen unvorstellbaren Druck. In vielen Fällen haben wir es mit „failed states“ zu tun. Man kann es daher niemanden verübeln, dass er/sie nur eines will: weg. Aber all diese Menschen aufnehmen, das könnte Europa nicht einmal, wenn es in einer wirtschaftlich besseren Lage wäre. Natürlich brauchen wir Zuwanderung und wir sollten diese auch gezielt angehen. Aber dazu braucht es eine strategisch ausgerichtete Zuwanderungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. Einwanderung und politisches Asyl sind zwei unterschiedliche Dinge. Wer keine Zuwanderungspolitik will, der zwingt die Menschen ins Asylverfahren, wofür es nicht geschaffen ist. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das wiederholen wir gebetsmühlenartig seit vielen Jahren und sind der Lösung keinen Schritt näher gekommen.

Paradigmenwechsel

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, weg von einer rein negativen Betrachtung der Dinge und einer daraus resultierenden Politik der Abwehr, hin zu einer an Chancen und Potentialen orientierten positiven Bewältigungsstrategie. Es geht nicht darum, die Dinge schönzureden. Was brauchen, das hat Antonio Gramsci schön formuliert: „Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens.“ Ein solcher Paradigmenwechsel erfordert einen entsprechenden, einen ganzheitlichen Politikansatz: eine Kombination von aufeinander abgestimmten Maßnahmen in unterschiedlichen Politikbereichen und auf den verschiedenen Ebenen. Dieser „integrative approach“ muss dort ansetzen, wo die Probleme entstehen. Der „root cause“ liegt in der katastrophalen wirtschaftlichen Situation und dem damit verbundenen Verlust staatlicher Legitimität. Daran müssen wir uns in unserer langfristigen Politik orientieren. Es reicht überhaupt nicht, bloß eine Erhöhung der Entwicklungshilfe zu fordern. Es geht um die Qualität der Kooperation, vor allem aber darum wie unsere Handelsbeziehungen zu Afrika aussehen. Da sieht es schlecht aus. Von Gleichwertigkeit oder Fairness kann hier keine Rede sein. Afrika befindet sich ökonomisch betrachtet in postkolonialer Abhängigkeit von Europa. Dieses einseitige Abhängigkeitsverhältnis erlaubt auch keine eigenständige Entwicklung des Kontinents. Schon lange hat Europa den Anspruch eines gleichberechtigten Dialogs, wie das noch von prominenten Sozialdemokraten wie Willy Brandt als Nord-Süd Dialog propagiert wurde, aufgegeben. Gerade das jüngste Projekt der europäischen Eliten, das transatlantische Handelsabkommen TTIP setzt darauf, einen mehr oder minder geschlossenen Handelsraum zu schaffen, der die nicht Zugehörigen von allen Entscheidungsmöglichkeiten ausschließt. An globalen Interessen ausgerichtete Handelsverträge, ein neuer politisch bestimmter Nord-Süd Dialog und eine neue Qualität von Entwicklungszusammenarbeit sind Grundvoraussetzung zur Verbesserung der Ausgangsposition. Ein politisch geführter Dialog ließe auch Spielraum für neue, politisch ausverhandelte Modelle der Kooperation jenseits des offensichtlich gescheiterten Konzepts des Nationalstaates.

Wir brauchen auch eine andere Sicherheitsarchitektur

Viele Bedrohungen, die zum Teil ein Resultat verkehrter westlicher Interventionen (Afghanistan, Irak, etc.) darstellen, sind postnationaler Natur. ISIS/Daesch oder Boko Haram sind Phänomene, die sich nicht mehr auf Nationalstaaten reduzieren lassen. Es ist im Interesse aller, diese Gefahr einer permanenten Destabilisierung zu beseitigen. Dazu braucht es ganz neue Formen der Kooperation sowie die Zusammenarbeit mit Kräften, zu denen der Westen bislang im Gegensatz stand. Eine Veränderung dieser Ausgangssituation kann nicht von einzelnen Nationalstaaten im Alleingang durchgeführt werden. Wir brauchen ein starkes und einiges Europa. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Auch der Versuch, Europa mit Hilfe des Dublin Systems zu einer Festung auszubauen funktioniert nicht. Einmal, weil der Egoismus der Nationalstaaten dominiert und die Mitgliedsstaaten an der Außengrenzen mit ihren Problemen alleie gelassen werden. Zum anderen, weil Asyl-und Hilfesuchende ihr Anliegen an der Außengrenze artikulieren müssen. Das zwingt sie zur abenteuerlichen Anreise – zumeist übers Mittelmeer- und macht sie zu Opfern von Schmugglerorganisationen, die oft mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängen. Eine Verschärfung der Grenzkontrollen erhöht in der Regel den Preis und ist daher schon aus diesem Grund ein ungeeignetes Mittel.

Doch wie könnte ein Post-Dublin Regime aussehen?

Bislang war dies eine rhetorische Frage, weil die Innenminister der Mitgliedsstaaten im Rat jede Änderung des Dublin-Systems kategorisch blockierten. Endlich ist hier Bewegung entstanden. Es war die österreichische Innenministerin, die vor ein paar Wochen im Innenausschuss des EP mit der Präsentation ihres „Save Lives“ Vorschlag das Eis gebrochen hat. Auch andere Mitgliedstaaten, wie die Bundesrepublik Deutschland können sich nunmehr eine grundsätzliche Änderung vorstellen. Ich hatte letzten Freitag Gelegenheit, mit der Bundesministerin Mikl-Leitner ihre Vorstellungen zu diskutieren. Der Vorschlag sieht zum einen eine Aufteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Mitgliedsstaaten nach einem bestimmten Schlüssel (Bevölkerungszahl und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit)vor. Damit würde das Prinzip der innereuropäischen Solidarität gestärkt. Zum anderen sollen Asylwerbende die Möglichkeit erhalten unter Mitwirkung des UNHCR bereits in Drittstaaten ihre Anträge zu stellen. Damit ließe sich eine Alternative zur Flucht über das Mittelmeer entwickeln und es könnten humanitäre Einreisekorridore entstehen. Diese Vorschläge verdienen es, weiter entwickelt zu werden. Ich habe der Innenministerin, mit der ich in vielen Fällen nicht der gleichen Meinung bin, meine Unterstützung zugesichert. Ich hoffe, dass in der nächsten Zeit möglich ist eine gemeinsame Position von Rat und Parlament zu entwickeln. In der Zwischenzeit dürfen wir aber nicht nachlassen. Wir müssen alles daran setzen, dass dem Sterben im Mittelmeer ein Ende gesetzt wird. Wir brauchen vor allem mehr Mittel für Rettungsmaßnahmen auf Hoher See. Was bis vor kurzem mit Mare Nostrum möglich war, das wird wohl auch in Zukunft finanzierbar sein.