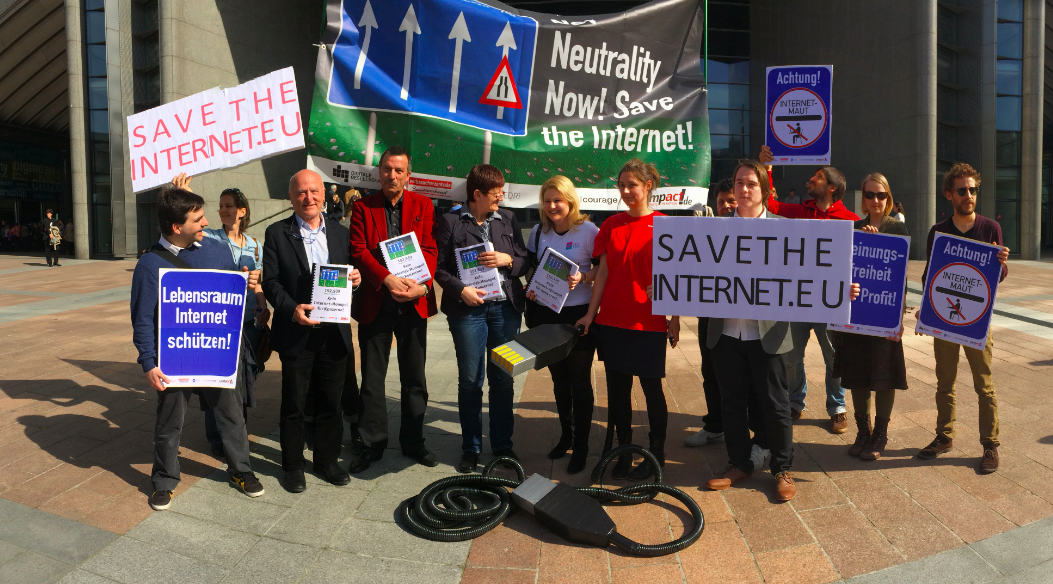

Wird es auch in Zukunft ein wertneutrales Internet geben, das die diskriminierungsfreie Übertragung von Inhalten garantiert oder droht uns ein Zwei-Klassen Internet, bei dem die Bestbietenden auf der Überholspur fahren dürfen? Ein Schicksalstag für das Internet und die Demokratie.

Und das 25 Jahre nach der Einführung des WWW. Erstmals stellt ein Parlament die Grundsätze des offenen und freien Internets in Frage. Auch wenn der Begriff leider noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, sollte allen klar sein, dass das Prinzip der Netzneutralität das Fundamentalprinzip des Internets ist. Im Kern geht es bei der Netzneutralität darum, dass Telekommunikationsunternehmen, wie die Telekom Austria, Vodafone oder die Deutsche Telekom nicht darüber entscheiden sollten, welche Daten bei ihren Kunden ankommen und welche nicht. Das gilt sowohl für die herkömmliche Festnetz-Internetverbindung wie auch für den immer wichtiger werdenden Mobilfunkmarkt. Denn wenn den Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, nach eigenem Ermessen bestimmte Dienste zu priorisieren und andere zu verlangsamen oder sogar zu blocken, dann ist vorprogrammiert, dass sich große Unternehmen die Durchleitung erkaufen und kleinere Unternehmen, aber auch und gerade Bürgerjournalisten, offene Kanäle oder Nichtregierungsorganisationen mit ihren Informationsangeboten auf der Strecke bleiben. Die Gründe, warum Internet-Anbieter das Prinzip verletzen wollen liegen auf der Hand: Wenn der Netzanbieter, der Provider die Daten nach eigenem Gusto behandeln darf, dann kann er zum einen von den Erzeugern der Inhalte Geld dafür verlangen, dass diese nicht diskriminiert werden. Zum anderen kann er aber auch Geld vom Endkunden verlangen, wenn dieser einzelne Dienste höher priorisiert haben will. Eine dritte Möglichkeit: Der Internet-Provider wird einfach selbst zum Inhalte-Anbieter und behindert die eigenen Konkurrenten.

Das bisher gültige Prinzip der Netzneutralität ermöglicht ein diskriminierungsfreies Surfen durch die gewaltige Informationswelt, die uns via Internet offen steht. Sie lässt unsere Kinder via Skype ruckelfrei in Blickweite und erlaubt uns, internationale Nachrichten in Echtzeit zu konsumieren. Bildlich gesprochen: wegen der Netzneutralität kann auf der Datenautobahn ein Trabi mit einem Ferrari mithalten; ohne Netzneutralität hingegen darf nur mehr der Ferrari auf der Überholspur fahren und nur mehr der Mehrzahler Skype ruckelfrei nutzen. Doch nicht nur die allen in gleicher Qualität zur Verfügung stehende Nutzbarkeit des Internets wird durch die Netzneutralität gesichert, wegen der freien und offenen Natur des Internets ist sie auch Garantin von Meinungsfreiheit und Demokratie.

In der digitalen Welt muss jeder Informationen und Inhalte seiner Wahl bereitstellen und abrufen können. Ein offenes und freies Internet bietet enorme Potenziale für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung und ist konstitutiv für eine lebendige Demokratie. Es sollte den Bürgerinnen und Bürgern selbst überlassen sein, wo sie sich informieren und welche Unterhaltungs-Angebote sie annehmen. Ein vorgegebenes Medien-Menü passt nicht in das 21. Jahrhundert. Es ist die große Stärke des Internets und der digitalen Welt, den Menschen in zuvor nicht gekanntem Ausmaß freien Zugang zu Informationen aus aller Welt zu liefern. Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft dieser freie Zugang garantiert werden kann. Gerade der NSA-Überwachungsskandal sollte uns gezeigt haben, dass eine Zentralisierung der Macht des Internets zum Missbrauch einlädt und aufgrund der internationalen Natur des Netzes zu einem globalen Problem heranwächst. Schon Tim Berners-Lee, Erfinder des WWW, findet klare Worte: „Ein einzelnes Unternehmen oder Land darf das Internet nicht kontrollieren. Ich glaube, dass das Kommunikationsmedium so wichtig ist, dass wir es besonders schützen sollten. Ein Internet, das allen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung steht, ist sehr, sehr wichtig für eine Web-basierte Gesellschaft.“ Dieser Schutz kann nur erreicht werden, wenn wir Netzneutralität gesetzlich verankern. Die Abstimmung am Donnerstag im Plenum des Europäischen Parlaments bietet die Möglichkeit, das Prinzip der Netzneutralität über den Weg der Verordnung zum Digitalen Binnenmarkt entweder festzuschreiben oder abzuschaffen. Wie die Abstimmung ausgehen wird, ist noch weitgehend offen. Setzen sich die Konservativen mit ihrem Vorschlag durch, so wird das Internet als von vom Prinzip her nicht-hierarchisch organisiertes Medium abgeschafft und die Bürgerinnen und Bürger verlieren die Fähigkeit, selbst zu bestimmen, was mit welcher Priorität behandelt werden soll. Wird die Netzneutralität hingegen gesetzlich verankert, so ändert sich im Grunde genommen nicht viel. Etwas, das wir alle kennen und als selbstverständlich erachten bleibt einfach wie es ist und sein soll: Das Internet.

Page 8 of 14

Ich bin in diesen Tagen viel unterwegs. Es gibt keine Veranstaltung, wo ich nicht auf das Freihandelsabkommen TTIP angesprochen werde. Die Menschen sind besorgt über die möglichen Konsequenzen, erbost über die intransparente Vorgangsweise und enttäuscht über „die EU“. Das ganze ist ein mittlerweile ein Desaster.

Niemand bestreitet, dass es internationale Handelsabkommen geben muss und kaum jemand wird meinen, dass wir gerade mit den USA nicht so etwas verhandeln sollten. Ein Abkommen zwischen den beiden (noch) größten Wirtschaftsblöcken könnte aus mehreren Gründen von Vorteil sein. Es könnte den Handel auf eine berechenbare Grundlage stellen und somit die Wachstumschancen auf beiden Seiten des Atlantiks vergrößern Vor allem ließen sich im globalen Wettbewerb auch Mindeststandards gegenüber Drittstaaten festschreiben. Je weitreichender allerdings ein derartiges Abkommen ist, umso größer sind auch die möglichen Gefahren.

Die Festlegung von Mindeststandards kann zu einer Nivellierung nach unten führen. Europa fürchtet mit Recht um seine, im Vergleich hohen Sozial- und Umweltstandards. Vor allem aber besteht die Gefahr, dass ein solches Abkommen die Handschrift der großen globalen Konzerne trägt. Diese sind an möglichst einheitlichen Rahmenbedingungen interessiert und möchten daher den politischen Einfluss der Parlamente und Regierungen gering halten. Ein solches Instrument sind die sogenannten Investorschutzklauseln (ISDS). Streitigkeiten sollten demnach von Schiedsgerichten, die keiner nationalen Gesetzgebung unterliegen verhandelt werden. Auf diese Weise wird der Spielraum der Politik massiv eingeschränkt und die demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten beschnitten. Alles in allem ein fundamentaler Eingriff in Wirtschaft und Politik. So etwas haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Verhandelt wird das Abkommen von US Handelsministerium und von der EU Kommission. Am Ende muss das Ergebnis von den zuständigen Parlamenten beschlossen werden.

Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, die Parlamente und alle Beteiligten in einen solchen Prozess miteinzubeziehen. Nicht nur der demokratischen Erfordernisse wegen, sondern auch aus politischer Klugheit. Der für TTIP zuständige Kommissar Karel De Gucht ging in die Verhandlungen wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. Die Verhandlungen sollten unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich gehen. Offensichtlich setzte er auf eine Art Überrumpelungstaktik, in der Hoffnung am Ende der Verhandlungen würden die Parlamentarier das Ganze schon abnicken. Daher wurden vor allem Jubelbotschaften lanciert, wie viele Arbeitsplätze nicht geschaffen und wie sehr das Wachstum angekurbelt würde. Alles samt und sonders Luftblasen, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. In der vordersten Reihe der Propagandisten stand die Bertelsmann Stiftung, die sich neoliberaler Mainstream Ökonomen wie Hans Werner Sinn bediente. Mit mäßigem Erfolg.

Allerorten wuchsen Kritik und Widerstand gegen das Abkommen. Die EU Kommission musste reagieren, wollte sie nicht das ganze Projekt gefährden. Zunächst versprach sie, die Zivilgesellschaft zu konsultieren, dann legte sie die Verhandlungen über ISDS aus Eis und letzte Woche kündigte De Gucht eine Online Konsultation zu diesem Thema an. Ein wichtiger Schritt, der freilich mehr zur Beruhigung der Lage als zur Lösung der Probleme dient. Wenn der Kommissar, dem offensichtlich diplomatisches Geschick abgeht, meinte, dass sich die Bürger zu wenig mit den Fakten beschäftigt hätten, dann gleicht dies einer Verhöhnung. De Gucht hatte bereits bei ACTA seine Unfähigkeit unter Beweis gestellt und sich unter anderem auch über das Parlament belustigt, wo den ganzen Tag über viel geredet würde. Eigentlich hätte er nach seiner Abstimmungsniederlage zurücktreten müssen. Offensichtlich ist er aber einer, der alles aussitzt. Ob es sich um Insiderhandel, Steuerhinterziehung oder rassistische Rülpser handelt, er hat alles überlebt. Solches Führungspersonal schadet dem europäischen Projekt in jeder Hinsicht. Wie sollen die Menschen Vertrauen zu Europa entwickeln, wenn an der wichtigste Bühne Personen stehen, die nicht bereit sind, die Menschen ernst zu nehmen und deren Ängste kleinreden. Erfolgreiche Politik setzt Beteiligung voraus und politische Führung sollte auf dem permanenten Bemühen basieren, die Menschen zu überzeugen. Diese Fähigkeit fehlt vielen, die als Mitglieder der Europäischen Kommission derzeit an der Kommandobrücke stehen. Sie lenken das Schiff Europa in die verkehrte Richtung.

Deshalb braucht es am 25. Mai eine Richtungsänderung. Vor allem muss das Führungspersonal ausgewechselt werden. Mit einem neuen Kapitän, Martin Schulz, der, wenn die Sozialdemokratie zur stimmenstärksten Partei wird, Kommissionspräsident werden soll, können wir das erreichen. Er hat schon deutlich gemacht, dass er von der derzeitigen Politik der Kommission, die TTIP Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen, gar nichts hält.

„Verhandlungen tranparent führen“ Presseaussendung zum Freihandelsabkommen

Eine der am häufigsten verwendeten Buchstabenkombinationen ist www. Letzte Woche wurden wir daran erinnert, welche Auswirkungen die Idee eines am CERN tätigen Wissenschaftlers hatte, den Verkehr im Internet, auf der Basis eines freien Zugangs, ohne finanzielle oder inhaltliche Restriktionen zu managen. Das World Wide Web hat seit der Initiative von Tim Berners-Lee im März 1989 die Welt von Grund auf verändert. Unsere alltäglichen Gewohnheiten sind nicht mehr dieselben. Auch wenn wir es wollten, können wir uns dem schwer entziehen. Schon bald wird dies auch beim besten Willen schwer möglich sein. Das Internet der Dinge (Internet of Everything) ist auf dem Vormarsch und wird in absehbarer Zeit unseren Alltag prägen. Die reale Welt wird mit der virtuellen Welt in einer Weise verbunden sein, die unsere Freiheitsräume als Individuen ganz neu definieren wird. Dieser Prozess ist wie bei jeder historischen Innovation voller Chancen und voller Gefahren. Man kann ihn weder stoppen noch kann man ihn ignorieren. So wie ein ehemaliger Kollege an meiner Fakultät, der mir seinerzeit erklärte, er bräuchte kein Internet an seinem Institut, weil dies ja sowieso nur den Sekretärinnen diente, sich zum Mittagessen zu verabreden. Oft denke ich an diese absurde Intervention meines fachlich damals hoch angesehen Kollegen. Etwa bei politischen Diskussionen. Es wäre nicht sonderlich wichtig, verbindliche Datenschutzregeln festzulegen. „Ich habe ja nichts zu verbergen“. So oder so ähnlich tönt es aus dem Munde der Realitätsverweigerer.

Historische Veränderungen und um eine solche handelt es sich, brauchen den Willen der politisch Verantwortlichen, gestaltend einzugreifen. An dem mangelt es. Zumindest bei jenen, die sich sonst vollmundig zu Beschützern von Freiheit und Menschenrechten erklären. Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben mit dem NSA Skandal einen der dreistesten und folgenschwersten Eingriffe in die Grund-und Freiheitsrechte zu verantworten. Sie zeigen keinen Anflug von Unrechtsbewusstsein und behandeln Edward Snowden wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Für Angela Merkel ist die gesamte Materie wie eine heiße Kartoffel, an der sie sich nicht die Finger verbrennen will. Und mit ihrer Aussage „Das Internet ist für uns alle Neuland“ erinnert sie mich frappant an meinen Kollegen aus vergangenen Uni Zeiten.

Letzte Woche war aber nicht nur eine Gelegenheit zum Erinnern, Nachdenken und Lamentieren. Letzte Woche tagte in Straßburg das Europäische Parlament. Im Mittelpunkt der Plenarwoche stand der Umgang mit unseren Daten. Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit legte der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seinen Abschlussbericht über das Ausmaß der Massenüberwachung vor. Als einziges Parlament weltweit haben wir uns damit auseinandergesetzt. Auf der Basis von Aussagen von Whistleblowern, Journalisten, Regierungsbeamten und Forschern. Das Ergebnis ist ernüchternd. Tagtäglich wird (auch) in der westlichen Welt die Privatsphäre der Menschen systematisch verletzt, werden massenhaft Daten illegal und unverhältnismäßig abgezapft, gespeichert und weiter verwertet. Schon lange geht es dabei nicht mehr um die Abwendung von Straftaten oder die Abwehr terroristischer Anschläge. Die Kenntnis unseres Kommunikationsverhaltens führt zu unvorstellbaren Möglichkeiten politischen Missbrauchs. Vor allem hat sie fatale ökonomische Konsequenzen weil sie Geschäftsmodelle erlaubt, die das Potential haben, die Marktwirtschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Der Ausschuss hat nicht nur das Ausmaß dieser besorgniserregenden Vorgänge festgestellt, sondern auch Konsequenzen gefordert. Die wichtigste ist die Forderung nach einer raschen Verabschiedung des Datenschutzpakets. Es sieht einen europäischen Rahmen für den Schutz der Privatsphäre vor und soll globale Standards setzen. Vor allem sollen die Individuen Souveränität über ihre persönlichen Daten zurückgewinnen. Das Recht auf Löschung und das Recht auf persönliche Zustimmung sind die Eckpunkte dieses Vorhabens. Beide Berichte wurden von der Plenarversammlung mit deutlicher Mehrheit angenommen. Und dennoch erlangen sie keine Rechtsgültigkeit. Der Rat, also die Vertretung der Regierungen auf europäischer Ebene hat bisher seine Zustimmung verweigert und weitere Verzögerung signalisiert.

Ein verfehltes Signal, das nur die Europaverdrossenheit beflügelt. Für Angela Merkel war das freilich noch nie ein Argument. Und sie ist hauptverantwortlich für die Blockade. Fragt sich, in welchem Interesse sie das tut. Nicht unbedingt im Interesse der Wirtschaft. Diese beginnt immer mehr zu erkennen, dass ein hohes Datenschutzniveau durchaus von Vorteil sein kann. Letzte Woche gab es aber nicht nur richtungweisende politische Entscheidungen, es fand auch die Cebit, Europas größte IT Messe statt. Das diesjährige Motto „Datability“ bot viel Raum für grundsätzliche Überlegungen. So trat der Präsident von Bitcom, Walter Kempf für „eine „zügige Verabschiedung der EU Datenschutzverordnung“ ein und die deutsche Bank plädierte im Vorfeld für mehr Datenhoheit und verbindliche Regeln beim Umgang mit Big Data. Das alles kommt nicht von ungefähr. Datenschutz ist für viele keine Belastung mehr, sondern potentieller Vorteil. So gab die in Silicon Valley ansässige Softwarefirma Net Suite bekannt, dass sie ihre neuen Datenzentren für internetbasierte Buchführungslösungen nicht in den USA, sondern in Europa errichten werde, weil ihre Kunden Sorge hätten, dass deren Daten auf amerikanischen Servern nicht mehr sicher seien.

Das Motiv hinter dem Sinneswandel der IT-Industrie ist leicht erklärbar. Telekom-Vorstand Reinhard Clemens fordert „Big-Data-Lösungen transparent zu gestalten, um eine Akzeptanz in der breiten Bevölkerung zu finden.“ Natürlich muss man vorsichtig sein, wenn die Industrie „von einer Kultur des Einverständnisses im Internet“ spricht, hat sie doch in ihrer Mehrheit bislang gegenteilig gehandelt. Nur zu gut erinnere ich mich an diverse Beeinflussungsversuche bei der Formulierung des Datenschutzpakets, als man versuchte das Prinzip der expliziten Zustimmung zu verwässern und den Begriff des Datensubjekts so zu formulieren, dass nur mehr wenig übrig geblieben wäre. Natürlich sind die Bedenken der deutschen Datenschützer berechtigt, dass es der Industrie nicht so sehr um den Schutz persönlicher Daten, sondern um die Sicherheit der Datenübertragung und die Verhinderung systematischer Schnüffelei geht. Immer mehr Kundinnen und Kunden erkundigen sich beim Kauf von Geräten danach. Sogar Mark Zuckerberg griff letzte Woche zum Telefonhörer, um Präsident Obama von den gängigen Praktiken abzubringen. Ohne großen Erfolg, wie man den Medien entnehmen konnte.

Wahrscheinlich braucht es noch mehr politischen Druck. Die Beschlüsse des Europäischen Parlaments von letzter Woche könnten für sorgen. Es ist daher unverantwortlich, wenn die europäischen Regierungen, allen voran die Deutschen, eine Beschlussfassung des Datenschutzpakets hinauszögern. Das Zögern und Zaudern muss ein Ende haben. 25 Jahre nach dem Entstehen des World Wide Web sollten wir uns daran erinnern, was seinen Erfolg ausgemacht hat. Nämlich ein demokratisches Medium zu sein, in dem die Nutzerinnen und Nutzer, frei und ohne staatliche Zensur alles weltweit teilen konnten. Diese Offenheit und grundsätzliche Neutralität gilt es zu schützen. Die wachsende Besorgnis der Menschen über die Sicherheit ihrer Daten müssen wir als politischen Handlungsauftrag sehen. Noch nie war die Zukunft des freien Internet so gefährdet und noch nie standen die Chancen so gut, die Dinge zum Positiven weiter zu entwickeln.

Die Liste der SPÖ für die Europawahlen steht also. So wie es die Gremien bereits vor Wochen vorentschieden haben. Und so werden wir ins Rennen um Platz 1 gehen. Als Team werden wir alles dafür tun, vorne zu liegen. Wir österreichischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben in der letzten Gesetzgebungsperiode viel bewegen können.

In vielen Bereichen haben wir als Teil der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten (S&D) entscheidend dazu beigetragen, richtungweisende Mehrheiten zustande zu bringen. Wir wollen, wir müssen stärker werden. Mit Martin Schulz an der Spitze können wir den Kurs Europas ändern. Europa muss sozialer und bürgernäher werden. Es darf nicht kaputt gespart und zu Tode privatisiert werden. Es verwundert mich nicht, dass es viel Kritik an Europa und an der EU gibt. Das ist ernst zu nehmen und deshalb brauchen wir Veränderung.

Ich bin seit gut zwei Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich konnte in dieser kurzen Zeit vieles verändern. Beim Datenschutz, bei der Stärkung von Grund-und Freiheitsrechten, beim Kampf um die Netzneutralität oder bei der Sicherung des öffentlichen Einflusses auf die Wasserversorgung. Das Europäische Parlament ist ein demokratischer Ort. Hier ist es möglich, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten und vieles in ihrem Sinn zu entscheiden. Es ist mir einiges gelungen, wo nicht nur ich das Gefühl hatte, meine Spuren zu hinterlassen.

Das möchte ich in der nächsten Wahlperiode weiter tun. Konstruktiv in der Sacharbeit, immer kritisch und offen für neues, mit einem Blick für die großen Zusammenhänge und fest auf dem Boden sozialdemokratischer Werte. Ich mag keine faulen Kompromisse und keinen vorauseilenden Gehorsam und ich bin es gewöhnt zu kämpfen. Vor allem gebe ich nicht so schnell auf.

Mein Listenplatz ist ein Kampfmandat. Es kann sehr knapp werden. Wir dürfen gegenüber der letzten Wahl nichts verlieren. Und Rückenwind hat die Sozialdemokratie nicht unbedingt. Ich werde mich mit voller Motivation und aller Kraft in die Wahlauseinandersetzung einbringen. Ja das Wort „Auseinandersetzung“ beschreibt genau das, was ich vorhabe: die Sorgen und die Ängste der Menschen ernst nehmen, Alternativen aufzeigen und die populistischen Vereinfacher entlarven.

Ich habe das in den letzten beiden Jahren regelmäßig getan. Daher weiß ich, dass die Menschen genau das wollen. Sie wollen keine Propaganda hören, sie wollen eine respektvolle Auseinandersetzung. Daher freue ich mich auf die nächsten Wochen. Ich möchte möglichst viele Menschen dafür gewinnen, gemeinsam mit der europäischen Sozialdemokratie den dringend notwendigen Veränderungsprozess in Europa einzuleiten. Ich kann das nicht alleine und ich möchte das auch nicht alleine.

Daher freue ich mich über jede Unterstützung. Alle können mitmachen. Meldet Euch bitte.

[contact-form-7 id=“8970″ title=“SEIT DABEI!“]

Referat von Josef Weidenholzer bei der Gedenkveranstaltung der SPÖ in Mauthausen am 13.02.2014

Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Eurer Feier zum Gedenken an die Ereignisse des 12. Februar sprechen darf. Ich bedanke mich für die ehrenvolle Einladung und vor allem dafür, dass ihr diesen Tag nicht in Vergessenheit geraten lässt. Obwohl ich im Laufe meines politischen Lebens schon oft zu diesen Ereignissen das Wort ergriffen habe, ist es für mich immer wieder aufs Neue eine Herausforderung.

Immer wieder frage ich mich, warum uns dieser 12. Februar 1934 noch immer bewegt. Warum wir Sozialdemokraten auch nach mittlerweile 80 Jahren darüber reden müssen. Und warum die meisten Konservativen auch nach 80 Jahren noch nicht darüber reden wollen. Ja sollten wir nach so vielen Jahren nicht einfach damit aufhören, in den Wunden des Vergangenen zu wühlen oder vielleicht großzügig darüber hinwegsehen? Gibt es denn heute nicht viel wichtigere Dinge, derer sich die Sozialdemokratie annehmen sollte? Das stimmt zweifelsohne. Die Menschen erwarten von uns politische Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart. Rasch und unzweideutig. Sie wollen wissen, ob wir ihre Zukunftsängste ernst nehmen.

Angst ist heute allgegenwärtig. Die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst den mühsam erworbenen Wohlstand zu verlieren oder ihn mit anderen teilen zu müssen. Angst ist ein problematischer Wegbegleiter des Politischen. „Angst essen Seele auf“ sagte der Filmregisseur Rainer- Werner Fassbender einmal. Ängste zu schüren gehört zum Standardrepertoire der Volksverführer. In der Vergangenheit genauso wie in der Gegenwart. Deshalb muss verantwortungsvolle Politik die Sorgen der Menschen ernst nehmen und sie beantworten. Die Sozialdemokratie hat sehr gute, ja sie hat die richtigen Antworten. Sie steht für mehr und bessere Jobs, für Recht und Sicherheit und dafür, dass jeder Mensch gleich viel wert ist.

So einfach und vernünftig diese Botschaft ist, so schwer ist sie gegenwärtig zu vermitteln. Die Menschen sind verunsichert, weil sie spüren, dass wir uns in einer historischen Krise befinden.

Und weil das so ist, müssen wir gerade heute wieder über 1934 reden. Ja und wir müssen unsere Finger auf die schon lange vernarbten Wunden legen. Das sind wir nicht nur den Opfern schuldig.

Im Zusammenhang mit dem 12. Februar hatte der Grundsatz, dass wir aus der Geschichte lernen könnten, noch nie so eine Berechtigung wie jetzt. So wie die Gründer der Zweiten Republik ihre, in der damaligen Situation durchaus richtigen Lehren gezogen hatten, sich zur politischen Mäßigung zwangen und das System der Sozialpartnerschaft zu entwickeln begannen, so müssen wir auch heute wieder dazu bereit sein, über den Tellerrand zu blicken. Aus heutiger Sicht war es damals vielleicht etwas voreilig, sich die Hände zu reichen, ohne zu klären, was eigentlich vorgegangen, also der Katastrophe vorausgegangen war. All zu schnell hatte man sich nämlich darauf geeinigt, die Verfassung in der Fassung von 1929 wieder in Kraft zu setzen. Niemand wollte darüber reden, ob diese wirklich tauglich war, den neuen Herausforderungen gerecht zu werden.

Ganz anders waren die Konsequenzen, die unsere deutschen Nachbarn zogen. Sie verwarfen die Weimarer Verfassung und schufen eine auf dem Grundgesetz basierende Rechtsordnung.

In Österreich gab es nicht einmal den Versuch einer Diskussion. In der Nachkriegszeit hatte man nämlich den Focus auf bedingungslose Zusammenarbeit gelegt. Der Krieg der Worte dürfe sich nie wieder in einen Krieg der Waffen ausweiten. Es war nicht falsch, was meine Elterngeneration da machte. Vor allem war es klug, weil in einem Land, wo der Ost-West Konflikt quer durch das Bundesgebiet verlief, dies die real existierende Gefahr einer Teilung des Staatsgebietes verstärkt hätte.

Die Probleme wurden allerdings damit nicht aus der Welt geschafft. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben sagt der Volksmund zutreffend.Im Gegensatz zu Deutschland blieb die Bewältigung der Vergangenheit aus. Österreich als erstes Opfer der Nazi- Agression. Mit dieser Notlüge ließ sich gut leben. Da war es dann auch nicht mehr schwierig der Welt weiszumachen, dass Hitler ein Deutscher und Beethoven ein Österreicher war. Bis zur Waldheim Affäre Mitte der 1980-er Jahre belogen wir uns also selbst und das mit nachhaltigen Konsequenzen. In einer auf diese Weise entpolitisierten Landschaft konnten später Figuren, wie Haider, Strache oder Stronach gedeihen. Eine unmittelbare Auswirkung dieses Vergangenheitverdrängens war die Ausblendung der Umstände, weshalb es überhaupt zu den Februarereignissen gekommen war. Das lag durchaus im Interesse der ÖVP. Wenn man nicht über die Schuld an der „großen“ Katastrophe des Nationalsozialismus redete, wieso sollte man sich denn dann mit der „kleinen“ Katastrophe des Austrofaschismus beschäftigen? Das erklärt unter anderem, wieso man kein Unrechtsbewusstsein hatte, ein Bild des Diktators Dollfuß im Parlamentsklub der ÖVP aufzuhängen.

Erst in den 1970-er Jahren regte sich ein diesbezügliches Unrechtsbewusstsein. Das waren jene Zeiten, als man begann, sich vorsichtig an die Aufarbeitung der Vergangenheit zu machen. Gefördert durch Sozialdemokraten wie Bruno Kreisky, Engelbert Broda oder Herta Firnberg und beflügelt durch einen von kritischer Auseinandersetzung mit allem Etablierten getriebenen Zeitgeist. Ich hatte das Privileg damals dabei sein zu dürfen. Als junger Assistent bei Karl R. Stadler an der Linzer Universität. Gemeinsam mit engagierten Kollegen begannen wir das andere Österreich zu rekonstruieren, das Österreich der Arbeiterbewegung, deren Führer man ins Ausland vertrieben hatte, das Österreich der Verfolgten und Vertriebenen, über die man den Mantel des Schweigens gelegt hatte und das Österreich der Täter und opportunistischen Profiteure, deren Schatten das geistige Klima erstickten.

An unserem Institut hatten wir auch die erste empirische Untersuchung über rechtsextreme und autoritäre Tendenzen im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung durchgeführt.

Die Ergebnisse waren erschreckend und ließen vorausahnen, was noch auf uns zukommen sollte. Wir prognostizierten damals, dass eine rechtsautoritäre Partei bis zu einem Viertel der Bevölkerung gewinnen könnte. Unsere Befunde, Argumente und Sorgen wurden beiseite geschoben, ja belächelt. Wir würden in der besten und der stabilsten aller Welten leben. Österreich wäre eine Insel der Seligen. Das offizielle Österreich schwebte damals in einer Wolke der Harmoniesucht und Selbstgerechtigkeit. Nur ja nichts aufrühren, nur ja nicht nachfragen. Diese Ignoranz rächt sich heute.

Die Finanzkrise hat Gesellschaft und Politik erfasst. Die Menschen sind orientierungslos und haben das Vertrauen in die Politik und die demokratischen Institutionen verloren. Es fällt mir schwer das zu sagen, aber es ist leider zutreffend, die Situation gleicht jener der Dreißiger Jahre. So wie damals sehnen sich auch heute die Menschen nach Alternativen. So wie damals sind jene, die das Übel – die Dominanz des Finanzkapitals- an der Wurzel anpacken wollen, mangels politischer Mehrheit, dazu nicht in der Lage. Sowie damals wird die Schuld bei den anderen gesucht, werden Sündenböcke erfunden und vor allem wird der Hass auf die Parteiendemokratie geschürt.

Und das sollte bei aller Harmoniesucht nicht vergessen werden. Es gibt keine geteilte Schuld. Schuld haben jene auf sich geladen, die mit Worten und Taten die Demokratie sukzessive ausgehöhlt und schließlich kaputt gemacht haben. Darüber kann man nicht hinwegsehen. Natürlich heißt das nicht, dass man sich nicht versöhnen sollte. Aber das ist ein anderes Kapitel. Versöhnung heißt doch, etwas zu vergeben. Wenn ich das mache, dann muss ich doch wissen, was der andere gemacht hat. Und zu wirklicher Versöhnung gehört auch das Einbekenntnis von Schuld. Es war Bruno Kreisky, der immer wieder auf die Schlüsselrolle der Februarereignisse verwiesen hat. Sein berühmter Ausspruch: „Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur“ war darauf gemünzt.

Und er hatte Recht, wenn er darauf bestand, die Schuldfrage nicht fallen zu lassen: „Wir sagen das alles heute nicht aus Rechthaberei, sondern einfach deshalb, weil sich in der Demokratie jede Sünde wider den Geist der Demokratie rächt und rächen muss.“ Die Geschichte der ersten Republik ist eine Geschichte voller Verhängnisse und Fehler. Sie war eine Republik, die von den Herrschenden nicht gewollt war. Jahrhundertelang war Österreich von einem Bündnis von Thron und Altar beherrscht gewesen. Das Volk hatte wenig zu reden. Alle Versuche, sich Mitsprache zu sichern, wurden entweder niedergeschlagen oder ausgesessen. Zu wirklichen Reformen war man unfähig. Über die Regierungskunst der Habsburger sprach man gern von der Kunst des Durchwurstelns.

Mit der Niederlage im 1.Weltkrieg brach das Habsburgerreich wie ein Kartenhaus zusammen. Die Konservativen und Christlich-Sozialen konnten sich nur schwer damit abfinden. Ihren bisherigen politischen Einfluss verdankten sie den Herrschenden und deren schützender Hand. Er war gleichsam gottgegeben. Mit dem Zusammenbruch 1918 verloren sie diesen Halt. Das Land lag darnieder, die öffentliche Ordnung war zusammengebrochen und die Menschen froren und hungerten. Es galt, das Ärgste zu verhindern. Und es gab in diesen Kreisen auch Kräfte, die bereit waren, anzupacken und pragmatisch an die Dinge heranzugehen. Auch unter demokratischen Bedingungen. Und auch mit den, bis zu diesem Zeitpunkt als „vaterlandslose Gesellen“, verfemten Sozialdemokraten. Die Sozialdemokratie hatte seit ihrem Gründungsparteitag in Hainfeld darauf gesetzt, über Wahlen die Mehrheit in den Parlamenten zu erzielen. Ihr Ziel war es eine, gerechtere, eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu errichten.

Der Zusammenbruch der Monarchie eröffnete plötzlich die Perspektive zu einer sozialistischen Umwälzung. Wegen seiner geographischen Lage spielte der deutsch-österreichische Rest des Habsburgerreichs eine zentrale Rolle bei der Frage, ob sich die russische Revolution nach Kontinentaleuropa ausbreiten würde. Der berühmte Funke überspringen könnte. Viel kam auf die österreichische Sozialdemokratie an. Sie hatte es in der Hand, Geschichte zu machen. Und sie schrieb Geschichte, in dem sie sich entschied, auf dem Boden der Realität zu bleiben und die Menschen nicht einem riskanten Spiel mit einer ungewissen Zukunft auszusetzen. Zunächst galt es, die Versorgung der notleidenden Bevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig einen verfassungsrechtlichen Rahmen zu schaffen, der einen demokratischen Übergang zum Sozialismus ermöglichte. Ja, man wollte eine andere Gesellschaftsordnung, eine revolutionäre Veränderung, allerdings nur dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung damit übereinstimmte. Revolution mit dem Stimmzettel. Diese verantwortungsbewusste Haltung der Sozialdemokratie sei all jenen in Erinnerung gerufen, die so leichtfertig von geteilter Schuld oder vom zerstörerischen Verbalradikalismus reden.

Der vom Sozialdemokraten Karl Renner angeführten rot-schwarzen Koalitionsregierung gelang es, Not und Elend entscheidend zu lindern, das Staatsgebiet zu konsolidieren und eine Bundesverfassung zu verabschieden. Sie machte Österreich auch zu einem Vorreiter in der Sozialgesetzgebung. Der Achtstundentag wurde eingeführt und Österreichs Arbeiter waren die ersten auf der Welt, die Anspruch auf bezahlten Urlaub bekamen. Das Land war zum ersten Mal eine Demokratie. Unter schwierigen Umständen war großartiges gelungen. Otto Bauer nannte es die „Österreichische Revolution“. Daran waren nicht nur SD beteiligt, auch das sei gesagt. In der Christlich-Sozialen Partei formierten sich aber bald jene Kräfte, die in der schwierigen Zeit grollend zugeschaut und zugewartet hatten. Sie fühlten sich überrumpelt und trachteten danach, alles wieder rückgängig zu machen. Weg mit dem revolutionären Schutt hieß es. Man wollte nicht akzeptieren, dass nun jeder mitreden konnte. Es war schlicht unerhört für diese Kreise, dass man sich nun mit Betriebsräten oder Gemeinderäten auseinandersetzen musste, die man vorher als bloße Befehlsempfänger und Untertanen betrachtete. Die Gewerkschaften wurden als zerstörerische, lediglich Partikularinteressen vertretende Gruppen hingestellt. An deren Stelle müsse eine Volksgemeinschaft, gegliedert in Berufsstände treten. Das Parlament wäre bloß eine Arena für Parteieninteresse, man müsse das Ganze sehen. Daher gelte es, eine „Wahre Demokratie“ herzustellen, bei es vor allem darauf ankomme, dass die wirklichen Führer an die Spitze kämen.

Solche Ideen geisterten durch die intellektuellen Zirkel in der akademischen Welt und in den Medien. Politisch und finanziell unterstützt durch Unternehmer und Bankiers und ideologisch abgestützt durch die Definitionsmacht der katholischen Kirche. Im besonderen war es der Landadel, der dafür sorgte, dass sich militarisierte Verbände gründeten, sogenannte Heimwehren. Unser Bundesland, OÖ war ein besonders fruchtbarer Boden dafür. Fanny Starhemberg attackierte die auf dem Boden der Verfassung stehenden Christlich-Sozialen, in dem sie diesem mit dem Bauern-Geselchten verglich: „Außen schwarz und innen rot“.

Seit der Gründung der Republik stand diese also fundamental unter Druck. Ideologisch war sie einem intellektuellen Dauerfeuer ausgesetzt und der von reaktionären Kreisen inszenierte Druck der Straße nahm ständig zu. Die Sozialdemokratie reagierte mit der Gründung eines Schutzbundes, der wie sein Name zum Ausdruck brachte, die Republik schützen sollte. Im Übrigen versuchte man jene Bereiche abzusichern und auszubauen, wo man an der Macht war. Also in den Städten und im besonderen in Wien, das ja Gemeinde und Bundesland zugleich war. Das „Rote Wien“ wurde zur Musterstadt. Weltweit bewundert als Beispiel für sozialdemokratische Kommunalpolitik. Die Konservativen im eigenen Land wurden freilich nicht müde, das Rote Wien als die Quelle allen Übels schlecht zu reden. Es gab also einen sofort ins Auge fallenden fundamentalen Gegensatz in der österreichischen Politik, der sich fortwährend in konfrontativen Auseinandersetzungen auflud. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen. Die Justiz arbeitete diese Vorfälle sehr parteiisch auf. Als im Juli 1927 die Mörder von Schattendorf freigesprochen wurden entlud sich der Zorn der Menschen. Der Justizpalast wurde in Brand gesetzt und die Regierung ließ auf die Demonstranten schießen. Mit katastrophalen Folgen. 89 Menschen wurden getötet und über 1000 verletzt. Der Bundeskanzler im Priesterkleid hieß fortan bei der Arbeiterschaft „Prälat ohne Milde“.

1927 bedeutet einen Wendepunkt. Die Arbeiterbewegung schien gebrochen. Vor allem fielen die Hemmungen auf der bürgerlichen Seite notfalls Gewalt einzusetzen, um den Einfluss der Sozialdemokratie zu beschränken. Da halfen auch wiederholte Abrüstungsverhandlungen und die Verlautbarung einer neuen, im Sinne der Parlamentarismuskritik die Rolle des Bundespräsidenten stärkenden Verfassung im Jahr 1929 nichts. Hier waren die SD den Bürgerlichen weit entgegengekommen. Ein weiterer Beweis, dass es der Linken, auch in Zeiten höchster Erniedrigung darum ging, die demokratischen Strukturen zu bewahren.

Die erste Republik war aber nicht nur eine Zeit der Konfrontation und des verbalen Schlagabtausches, sie war vor allem eine Zeit verfehlter Wirtschaftspolitik. Der Staatshaushalt wurde niedergespart, die Löhne waren niedrig und die Arbeitslosenziffern hoch und die Investitionen flossen spärlich. Es ist bezeichnend, dass die österreichische Wirtschaft erst 1937 das Niveau von 1913 erreichte. Dies hing auch damit zusammen, dass Österreich von einem Auslandskredit, der sogenannten Völkerbundanleihe abhängig war. Damit waren, so wie heute in den südeuropäischen Krisenländern Auflagen verknüpft. Was für Griechenland heute die Troika ist, das war damals der Völkerbundkommissar. Dessen Einfluss war außergewöhnlich und letztlich fatal. So schrieb der Vertreter des Völkerbundes, der niederländische Diplomat Rost van Tonningen, über die Hintergründe der Ausschaltung des Parlaments im März 1933: „Zusammen mit dem Kanzler und [Nationalbank-Präsident] Kienböck haben wir die Ausschaltung des Parlaments für nötig gehalten, da dieses Parlament die Rekonstruktionsarbeit sabotierte.“

Es ist nicht schwer auszumachen, wen man da als „Saboteure“ da im Auge hatte. Erraten. Und es ist schon sehr infam, dann nach außen hin von einer „Selbstausschaltung“ des Nationalrates zu sprechen. Der 5.März 1933 bedeutete noch nicht das vollständige Ende der Demokratie in Österreich. Noch gab es die Sozialdemokratie, auch wenn deren Handlungsspielraum schon sehr eingeschränkt war. Noch gab es einen Bundesrat und neun Landtage, die demokratisch gewählt waren. Deren Einfluss versuchten die immer rabiater werdenden Heimwehren, die in der Bundesregierung bereits den Sicherheitsminister stellten zu beschränken.

Auf diesem Hintergrund ist das alles zu sehen, was am 12.Februar 1934 geschah. Ja es war eine Verzweiflungstat von Richard Bernaschek, als er sich der auf die Parteizentrale der oöSD umgeleiteten Waffensuche durch die Sicherheitskräfte entgegenstellte und damit den Februaraufstand auslöste. Es war der vergebliche Versuch, die demokratische Ordnung in Österreich zu verteidigen. Es war das erste Mal, dass sich jemand in Europa offensiv einer faschistischen Machtergreifung widersetzte. Nicht einmal die traditionsreiche SPD war dazu in der Lage gewesen.

Die Bilanz war schrecklich. Mehr als 1000 Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Neun Schutzbündler, darunter Kolomann Wallisch und Karl Münichreiter wurden hingerichtet. Obwohl Engelbert Dollfuß vorgab, mit der Ausrufung des Ständestaates, Österreich vor einer nationalsozialistischen Machtergreifung zu bewahren bewirkte er genau das Gegenteil. Mit der nun noch ungehemmter betriebenen Austeritätspolitik vergrößerte er das Heer der Arbeitslosen, die auf die Versprechungen der Nazis hereinfielen. Mit seiner Politik der Ausgrenzung und Verfolgung der SD schwächte er die Widerstandkraft der österreichischen Bevölkerung gegen die aggressive Politik Hitlerdeutschlands.

Als die deutschen Truppen im März 1938 in Österreich einmarschierten, da fiel ihnen das Land wie eine reife Frucht zu. Und darum müssen wir SD an jedem 12.Februar daran erinnern, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Wir dürfen nicht müde werden, daran zu erinnern, wer schuld trägt, dass es soweit gekommen ist. Und für unser politisches Handeln sollte Kreiskys Vermächtnis gelten, dass sich „jede Sünde wider den Geist der Demokratie rächt“. Wenn wir uns darum redlich bemühen, dann waren die Opfer jener, die die Fahne der Demokratie hochgehalten haben, nicht vergeblich.

Wie kaum ein anderer Politiker hat er das moderne Österreich geprägt. Die “Kreisky-Jahre” haben den Grundstein für ein modernes und weltoffenes Österreich gelegt. Jahre des sozialen Aufstiegs und des Ausbruchs aus dem konservativen Mief der Nachkriegszeit, Jahre der Gewissheit und der Sicherheit: Eine Zeit, in der die Mehrzahl der Menschen das Gefühl hatte, fair und gerecht behandelt zu werden.

Als Geburtstagsgeschenk an alle, die sich für sein Leben interessieren, eine Broschüre zum Download.

Bruno Kreisky Broschüre

Ich liebe diese Tage zwischen den Jahren. Einfach ohne Termindruck Dinge zu tun, die einem nicht vorgegeben sind und sich vom Tag treiben zu lassen, das hat schon was. Vor allem, den Gedanken freien Lauf zu lassen oder herumzustöbern in ungeordneten Materialien, die exakt auf solche Zwischenzeiten warten. Der Versuch, Ordnung in die Unordnung am Schreibtisch, im Bücherregal oder am Computer zu bringen, ist freilich vergeblich. Zu sehr lockt die Aussicht auf das vergangene Jahr zurückzublicken und sich Gedanken über das sich schon lautstark mit verfrühten Neujahrsraketen ankündigende kommende Jahr zu machen.

Flaschenpost vom Großvater

Mir fällt eine beinahe hundert Jahre alte Postkarte in die Hände, die mein Großvater seiner Familie zu Ostern 1917 von der Isonzofront geschickt hatte. Auf dieser ist ein Blatt einer nicht mehr zu identifizierenden Pflanze befestigt, darunter der heute noch deutlich lesbaren Vermerk: „Mehr kann ich Euch von hier nicht schicken.“ Ich erinnere mich noch gut an meinen Opa mütterlicherseits, gerade jetzt, wo ich mich in diesen Tagen zum ersten Mal selbst in der Rolle eines Großvaters erprobe. Viele Geschichten wusste er zu erzählen. Meist waren sie lustig und immer interessant. Auch der 1. Weltkrieg kam immer wieder vor. Großvaters Kriegserinnerungen waren nicht martialisch, vielmehr liebte er es, allerlei Skurriles einzuflechten. Wie auch immer, es reichte für ein ordentliches Vorurteil. Meine Kindheit war, wie die vieler meiner Altersgenossen auch, begleitet von Ressentiments gegenüber den Italienern, „den Katzelmachern“, denen man nicht trauen könne. Wenn ich das heute meinen Pizza und Pasta schätzenden und die italienische Kultur liebenden Kindern erzähle, dann sind sie fassungslos. Ja, es hat sich vieles verändert. Der Krieg scheint wie ein Gespenst aus vergangenen Zeiten. Weit weg und in opulente Bildbände verpackt. Meinem Enkel, wenn es dann einmal soweit ist, werde ich dann höchstens von 1968 und meinen diesbezüglichen Heldentaten erzählen können. Ich gehöre zu einer Generation von Großvätern, die ihren Enkelkindern gegenüber nicht mit Kriegserlebnissen aufwarten können. Mein Großvater würde sich freuen, dass mir dieses Erlebnis erspart geblieben ist. Und mein Großvater würde sich wundern, dass die einstigen Feinde in einer gemeinsamen Union leben, in der sie einen großen Teil ihrer einstigen nationalen Souveränität teilen. Er, der ein Kaufmann aus Leidenschaft und Berufung war, würde sich im Gemeinsamen Markt bestimmt wohlfühlen. Es ist reizvoll, sich das alles vorzustellen. Unter „normalen Umständen“ würde ich meinen Gedanken freien Lauf lassen und mir vielleicht neue Möglichkeiten ausmalen, Pläne für allerlei Projekte schmieden oder mich einfach der Selbstzufriedenheit hingeben.

1914 reloaded

Doch die Umstände sind nicht normal. Wir leben in Zeiten einer chronischen Krise, die schon lange keine bloße Finanz-und Wirtschaftskrise mehr ist. Sie hat die politischen Institutionen erfasst und das politische Verhalten der Menschen nachhaltig verändert. Die Zeiten sind unberechenbar geworden. Nichts ist so wie vor 2008. Dieses Jahr jährt sich zum hundertsten Mal der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Kein übliches Erinnern kündigt sich an. Das Interesse ist enorm. Nicht nur wegen der runden Jahreszahl. Fast alle Kommentare beschwören, dass dieser Krieg, gleichsam der Urkonflikt des 20. Jahrhunderts, nicht wirklich gewollt, ja, dass man in ihn hineingeschlittert war. Der auch von europäischen Spitzenpolitikern im privaten Kreis gern zitierte Bestseller „1913“ von Florian Illies schildert die Unbeschwertheit und Sorglosigkeit der Menschen im letzten Sommer vor dem Krieg. Oder wie es Stefan Zweig in seinem letzten Werk: „Die Welt von Gestern, Erinnerungen eines Europäers“ beschreibt – ein Buch, das ich in diesen Tagen immer wieder zur Hand nehme: „Wenn man heute ruhig überlegend sich fragt, warum Europa 1914 in den Krieg ging, findet man keinen einzigen Grund vernünftiger Art und nicht einmal einen Anlaß. … Jeder Staat hatte plötzlich das Gefühl, stark zu sein, und vergaß, daß der andere genauso empfand, jeder wollte noch mehr und jeder etwas von dem anderen.“ Erinnert einen nicht vieles an das, was wir gegenwärtig erleben? Kann es nicht genauso, wie damals, einfach wieder „passieren“, dass Europa auseinander fällt?

Der Zweite Weltkrieg war vorhersehbar, der Erste nicht. Ohne 1914 hätte es das Inferno von 1945 auch niemals gegeben. Die „Welt von Gestern“, die mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende ging war eine optimistische Welt, eine gelöste und heitere Welt, in der sich die Menschen sicher fühlten. Stefan Zweig malte das erste Jahrzehnt des 20.Jahrhunderts in den hellsten Farben. Zum ersten Mal wäre in der Geschichte „ein europäisches Gemeinschaftsgefühl“ zu bemerken gewesen, so etwas wie ein „europäisches Nationalbewusstsein im Werden“: „Wie sinnlos, sagten wir uns, diese Grenzen, wenn sie jedes Flugzeug spielhaft leicht überschwingt, wie provinziell, wie künstlich diese Zollschranken und Grenzwächter, wie widersprechend dem Sinn unserer Zeit…..ich bedaure jeden, der nicht jung diese letzten Jahre des Vertrauens in Europa miterlebt hat.“ Werde ich ähnliches einmal meinem in England aufwachsenden Enkel erzählen müssen? Dass es eine Welt gab, die um so vieles besser, vor allem aber voller Möglichkeiten war. Vielleicht wird er sich in zehn Jahren fragen, warum das Vereinigte Königreich aus pur nationalistischer Verblendung die Europäische Union verlassen hat. Wird es Europa in dieser Form noch geben? Sehr nachdenklich hat mich eine Facebook-Notiz meines Fraktionsvorsitzenden Hannes Swoboda am Heiligabend gemacht: „Hundred years ago, Christians in Europe celebrated the last Christmas before Christians started World War One. This terrible war was a start into a century of conflict, hatred and bloodshed. Let’s not destroy the Europe of today which is an answer to that of yesterday.“ Mein Freund Hannes neigt nicht zu Übertreibungen und ist eher vorsichtig mit seinem Urteil. Deswegen sollten uns solche warnenden Stimmen hellhörig werden lassen. Ja, es steht viel am Spiel und es kann schneller kommen als man glaubt.

Immer wieder grüßt der Nationalismus

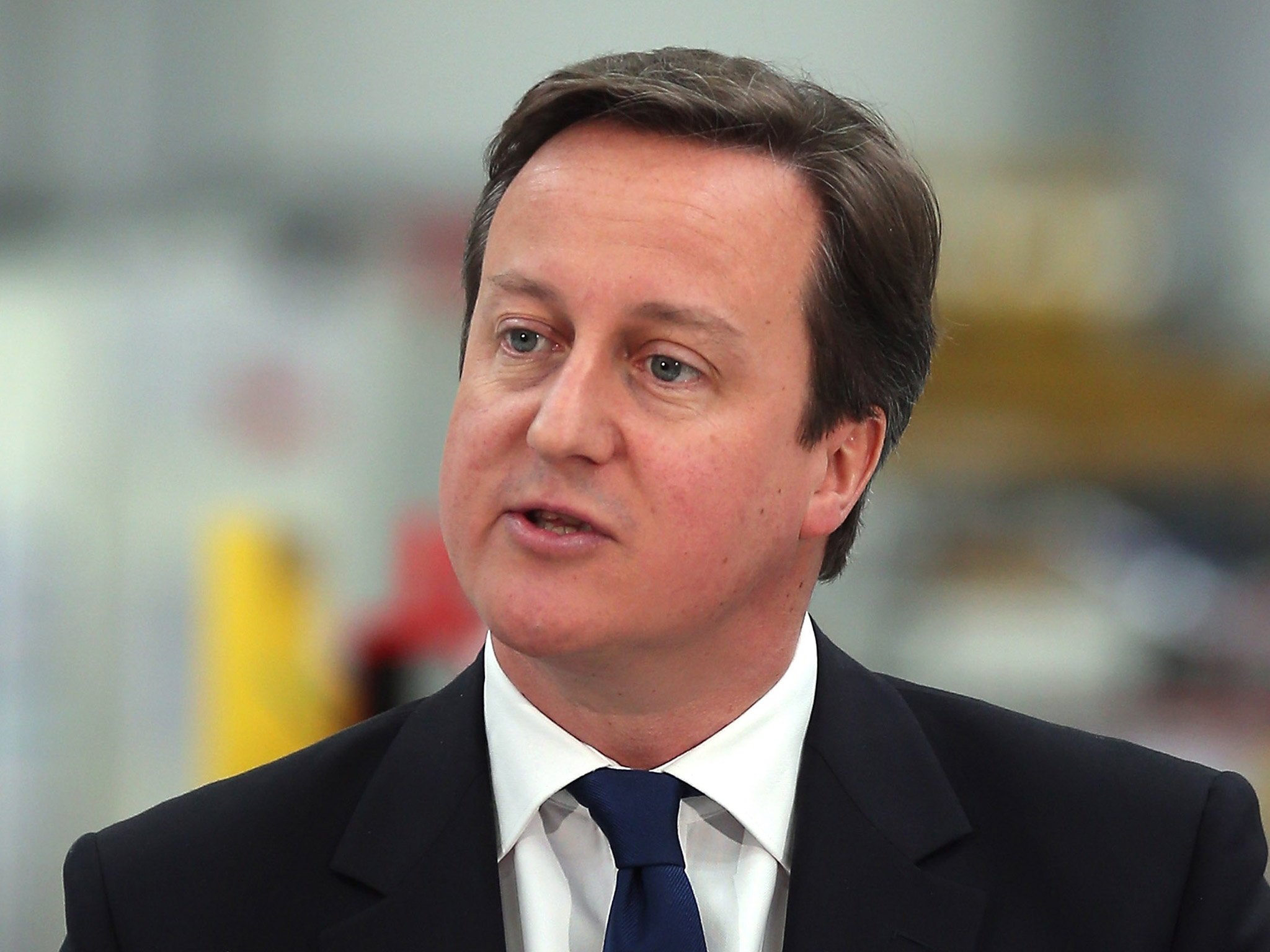

Manche Töne ähneln jenen, von denen Zweig sprach. „Stark zu sein“ wird wieder einmal zur nationalen Tugend hochstilisiert. Noch sind das Einzelstimmen und kein Chorgesang. Aber schön langsam formt sich ein Klangbild, ein kakophonisches. Gerade zur Weihnachtszeit startete der christlich-soziale Ministerpräsident von Bayern, Horst Seehofer, einen Frontalangriff auf die Freizügigkeit des Personenverkehrs, einer der vier Grundsäulen des Binnenmarktes, dem Herzstück der europäischen Integration. „Wer betrügt, der fliegt“ heißt es knackig in der neuen Kampagne der CSU. Sieben Jahre nach dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens, nach sieben Jahren, in denen man sich auf diesen Augenblick vorbereiten hätte können, schürt man nun plötzlich Ängste vor einer drohenden Armutszuwanderung. In ähnlichen Gewässern wildert auch der erfolglose David Cameron, der unter dem Druck der rechtspopulistischen UKIP steht. Um nicht zu viele Stimmen an den rechten Rand zu verlieren, ist jedes Mittel recht. Da wird sogar dem Grand Old Man der Tories, Winston Churchill, ans Bein getreten. Großbritannien könnte sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verabschieden, tönte Cameron im Herbst bei der Jahreskonferenz seiner Partei. Sein Vorvorgänger hatte sich, noch unter dem Eindruck des fürchterlichen Krieges stehend, für diese Konvention stark gemacht. Der britische Euroskeptizismus, der meist ganz bizarre Züge trägt, hat das Land entgegen ursprünglichen Erwartungen im Spiel der europäischen Regierungen nicht isoliert. Frau Merkel und das europakritische Lager haben alsbald die Chancen gesehen, den britischen Eigensinn für die eigenen Zwecke zu nutzen.

Im Gegensatz zur Bonner Republik, deren Europapolitik auf der, auf dem historischen Versöhnungswerk aufbauenden deutsch-französischen Sonderbeziehung beruhte, setzt die Berliner Republik mehr und mehr auf das Konzept einer deutschen Hegemonie. Gerade in der Debatte um die Euro-Rettung geht es schon lange nicht mehr um die Sache an sich. Mit deutscher Hartnäckigkeit wird die reine Lehre, einer an deutschen Primärtugenden wie Fleiß und Sparsamkeit ausgerichteten Wirtschaftspolitik ausgefochten. Bis zum Bundesverfassungsgericht. Der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, mutierte zur Galionsfigur der nationalen Nationalökonomen. Fiat justitia et pereat mundis, heißt das in der Juristensprache. Hauptsache Recht zu behalten, auch wenn die Welt darüber zugrunde geht. Einer der ihren, Bernd Lucke, gründete sogar eine eigene Partei, die AfD, die bei den Bundestagswahlen nur knapp den Einzug ins Parlament verfehlte. Die immer häufiger zu beobachtende Strategie Berlins, europäische Probleme nicht im Rahmen der europäischen Institutionen gemeinschaftlich, sondern intergouvernemental zu regeln, ist ein klares Indiz dafür, dass die Entscheidung bei den deutschen Eliten schon gefallen sein dürfte. Nicht um ein europäisches Deutschland geht es, sondern um ein deutsches Europa.

Und da wird die ganze Sache problematisch. Hieß es nicht auch im Vorfeld des Ersten Weltkriegs immer wieder: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“ Mit Sorge ist daher auch die Entwicklung der deutsch-französischen Sonderbeziehungen zu sehen. Diese waren jahrzehntelang Rückgrat und Motor des europäischen Integrationsprozesses. Immer wieder gab es auch Krisen in diesem Verhältnis. Angela Merkel tut sich allerdings schwer mit Frankreich, besonders seit Hollande Präsident ist. Diese Entfremdung ist freilich nicht Deutschland allein anzulasten. Sie ist wechselseitig. Nicht zuletzt unter dem Druck einer immer populäreren Rechten hat sich auch die französische Politik ein zweites, nationalstaatliches Spielbein zugelegt. Marie Le Pen, die von der Presse bereits zur Siegerin der Europawahlen erklärte Rechtspopulistin, träumt von einem Zerfall der EU und von einem Europa der Vaterländer. Auch Russland sollte eine größere Rolle spielen. Demokratie hin oder her, Le Pen und ihre Verbündeten hofieren geradezu den Russen. Ein neues Kräftedreieck Paris – Berlin – Moskau soll an die Stelle des Brüsseler Zentrums treten. Absurd zwar, aber bedrohlich für die Idee eines Gemeinsamen Europas und für seine Kleinstaaten. Nicht alles ist so radikal gedacht, wie Le Pens Vorstellungen. Aber in vielen Staaten Europas nehmen antieuropäische Tendenzen überhand. In den Niederlanden, in Skandinavien oder in Tschechien.

Der Geist ist aus der Flasche

In Ungarn können wir studieren, wie es einmal sein könnte, wenn sich das Gift des Nationalismus weiter ausbreitet. Wie der berühmte Geist aus der Flasche, den man, einmal ausgelassen, nicht mehr einfangen kann. Ich habe im letzten Jahr im Rahmen meiner parlamentarischen Tätigkeit viel Zeit und Energie darauf aufgewendet, mich mit Ungarn auseinanderzusetzen. Ich habe mich intensiv in die Beratungen um den Tavares -Bericht eingebracht, weil ich darin eine Möglichkeit sah, Ungarn eine Chance zu geben, seine Grundrechtsverletzungen rückgängig zu machen. Diese helfende Hand wurde nicht angenommen. Vielmehr wurden alle, die sich für den Kompromiss einsetzten, als Feinde Ungarns denunziert. Welche Ausmaße so etwas annehmen kann und wie sehr das offizielle Ungarn dabei mitspielt, nationalistische Ressentiments zu verstärken, konnte ich in diesem Herbst in meiner Heimatstadt Linz erleben. Ich hatte mich dafür eingesetzt, dass eine von nationalistischen Ungarn zerstörte Ausstellung der Aktionskünstlerin Marika Schmiedt wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Rechtsnationalistische, Jobbik nahestehende Kreise setzten alles in Gang, um das zu verhindern, und wurden dabei vom ungarischen Botschafter in Wien unterstützt.Der damalige Linzer Bürgermeister Franz Dobusch erzählte mir, dass er in den 25 Jahren seiner Amtszeit so etwas noch nie erlebt hätte. Ganz vorne dabei war auch die in solchen Zusammenhängen immer präsente Anwältin Eva Maria Barki. Wessen Geistes Kind sie ist, zeigte sie in einem offenen Brief an den neuen österreichischen Außenminister, der einen Tag vor Weihnachten in den sozialen Medien zirkulierte: „Die ungarische Krone hat über das staatliche Symbol im Staatswappen hinaus bis heute sakrale Bedeutung, sie ist für das ungarische Volk heilig. Die Verspottung in der ungarischen Botschaft hat das ungarische Volk ins Herz getroffen …… Die Empörung ist umso verständlicher, weil die gegenständliche Aktion der vorläufige Höhepunkt in einer Reihe von medialen Beleidigungen, Verleumdungen und Angriffen gegen Ungarn ist.“ Na bumm, kann man da nur sagen. Wer so drauf ist, der ist keinen rationalen Argumenten mehr zugänglich.

Ich lese mindestens zweimal wöchentlich den Pester Lloyd, den es meines Wissens nur mehr online gibt. Es ist immer wieder erschütternd zu sehen, was sich in unserem Nachbarland abspielt. Wie sehr der Blick zurück in die Geschichte mittlerweile die Lösung der realen Probleme verhindert. Rationale Argumente zählen nur mehr wenig, schuld sind immer nur die anderen. Die Feinde im Inland Juden und Roma, also alle die nicht zur glorreichen Nation der Heiligen Stephanskrone zugehörig sind, und die Feinde im Ausland, besonders jene in den benachbarten Staaten, also die Rumänen und Slowaken, auch die Österreicher und vor allem die Brüsseler Eurokraten. Den Herrschenden geht es nicht mehr darum, die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu lösen. Sie gaukeln den Menschen vor, dass mit einer Revision des Friedensvertrages von Trianon (1920 !!!) – welch absurdes Ansinnen- Ungarn dazu endlich in der Lage wäre.

Womit wir wieder beim Ersten Weltkrieg und bei meinem Großvater wären. Wiederholt sich die Geschichte? Frisst sich der Irrsinn, wie schon so oft in der Geschichte, von den Rändern Europas in sein Zentrum? Ich krame in den Stapeln von Zeitungsausschnitten und Kopien auf meinem Schreibtisch und finde ein Interview mit G.M. Tamás, einem früheren Freund und Mitstreiter Viktor Orbans gegen die Kommunisten. Er liefert uns die Erklärung. Für diesen Irrsinn, der sich östlich des Neusiedlersees in immer intensiveren Dosierungen ereignet, sind nicht die per se nationalistischen, „heißblütigen“ Magyaren zur Verantwortung zu ziehen. Der Wahnsinn hat Methode. Er ist einer verfehlten, neoliberalen Politik nach dem Zusammenbruch des Kommunismus geschuldet. „I was obliged to recognize that our naive liberalism had delivered a nascent democracy into the hands of irresponsible and hate-filled right-wing politicos..“

Sag mir, welches Menschenbild Du hast….

Was in Ungarn passiert ist, könnte überall in Europa passieren und passiert auch. Überall dort, wo verantwortungslos soziale Bindungen zerstört werden, wachsen Unsicherheit und Angst. Angst weckt bzw. verstärkt das Bedürfnis nach Halt und nach einfachen Erklärungen. Schuldige müssen identifiziert, benannt und vorgeführt werden. Sündenböcke dienen vor allem dazu, vom eigenen Unvermögen abzulenken, die Dinge in den Griff zu kriegen. Manche sind dabei besonders innovativ, verspüren eine geradezu obsessive Mission zum Denunzieren. Obwohl sie zumeist persönlich gut abgesichert sind und im Trockenen sitzen, spüren sie akribisch nach Sündenböcken.

Mitunter ist es gut, dass ich mich nur ungern von Zeitungsauschnitten trenne. Da fiel mir doch glatt ein Artikel aus dem Jahr 1982 über eine sogenannte „Dekadenztheorie des Sozialstaates“ in die Hände. Schon etwas vergilbt. Die Person, deren theoretische Überlegungen hier erörtert wurden, sagte mir damals noch nichts. Mich wunderte bloß, dass er Büroleiter eines (noch dazu linken) SPD Finanzministers war. Thilo Sarrazin hieß er und seine Botschaft war einfach und nicht sonderlich originell. Aufsehen erregte er, weil er einen Tabubruch beging und Kernthesen der damals noch randständigen Neoklassik propagierte. Aufs Provozieren verstand er sich damals schon. Zuviel sozialstaatliche Absicherung führe zur Steigerung persönlicher Glücksansprüche und zum Schwinden des Gefühls individueller Verantwortlichkeit, und damit zur Dekadenz. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr der Neoliberalismus mit darwinistischen Vorstellungen einhergeht. Schon lange vor Guido Westerwelle und seinem Sager von der spätrömischen Dekadenz des Sozialstaates waren also solche Konstrukte in Gebrauch.

Mit dem Siegeszug des Neoliberalismus in den 1980-ern begann sich auch ein Menschenbild durchzusetzen, das von vornherein Negatives unterstellt. Der Mensch ist nicht hilfreich, edel und gut. Er ist egoistisch, von niedrigen Instinkten geleitet und berechnend. Alle, die Gegenteiliges behaupten und ihr politisches Handeln darauf aufbauen, werden als Illusionisten denunziert. Der Vorwurf des Gutmenschentums ist nicht nur eine Beleidigung von Menschen mit Engagement, er stellt gleichzeitig eine pauschale Verzichtserklärung auf politische Gestaltungsansprüche dar. Ein notorisch negatives Menschenbild beschränkt Politik auf die Herstellung von Recht und Ordnung. Gesellschaftlicher Wandel wird nicht in der politischen Arena erreicht, vielleicht ist er Resultat der wundersamen Marktkräfte.

In der Arena des Marktes setzen sich die Tüchtigen, die Starken und Fleißigen durch. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jene, die sich nicht durchsetzen, Schwächlinge sind, weil faul und unintelligent. Diese Eigenschaften kann man Einzelpersonen, Personengruppen, Ethnien oder Staaten zuschreiben. Und das tun sie alle, ob sie Sarrazin, Strache oder Seehofer heißen. Gerade die selbsternannte Arbeiterpartei, die FPÖ, hat ein ausgeprägt negatives Menschenbild. Da wimmelt es von Sozialbetrügern, ethnisch Unvollkommenen, religiös Verblendeten und politisch Unfähigen. Sie verspricht den Einfluss dieser negativen Faktoren zu reduzieren. An positiven Vorschlägen mangelt es freilich. Der österreichische Sozialstaat, seine Systematik und Wirkungsweise, ist terra incognita. Wer – wie das in den letzten Monaten in der österreichischen Presse exzessiv betrieben wurde – behauptet, dass es zwischen den Freiheitlichen und der Sozialdemokratie gerade im sozialpolitischen Bereich große Schnittmengen gäbe, der hat entweder nicht recherchiert oder eine ordentliche SP-Phobie. Beides ist ja im österreichischen Journalismus weitverbreitet.

Der Schoß ist fruchtbar noch…

Die FPÖ ist die Partei des Sozialdarwinismus und wenn es Schnittmengen mit anderen politischen Strömungen gibt , dann mit dem Wirtschaftsliberalismus. Ihre sozialpolitischen Forderungen sind am Ideal der Volksgemeinschaft orientiert, wie etwa die krude Idee einer eigenen Sozialversicherung für Ausländer. Die FPÖ nennt sich gerne „Soziale Heimatpartei“. Dieses Etikett teilt sie im Übrigen mit der deutschen NPD. Den österreichischen Medien war dieses Faktum im Gegensatz zu den deutschen bislang nicht berichtenswert. Ja, es fehlt in Österreich an einer seriösen Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, einem Phänomen, das die Republik seit dem Aufstieg Jörg Haiders vor nunmehr fast 30 Jahren in Beschlag genommen hat. Das redliche antifaschistische Bemühen erfasst zwar den historischen Kern des Gefährdungspotentials und stellt in einer Republik, die sich von der NS-Vergangenheit nur halbherzig abgegrenzt hat, einen unverzichtbaren polit-hygienischen Akt dar. Aber es erklärt nicht, was sich so viele Menschen von den Rechtspopulisten erhoffen. Auch was sie bisher in Regierungsverantwortung in Kärnten und auf Bundesebene oder in der oppositionellen Parlamentsarbeit geliefert haben, war nicht gerade großartig. Mit dem Fall HypoAlpe Adria wird die Republik noch lange zu tun haben. Die Arbeit der FPÖ kann man schwerlich als konstruktiv bezeichnen, eher schon als konstruktivistisch. Sie lebt vorwiegend von konstruierten Realitäten. Die Bedrohungsbilder, die sie an die Wand malt, sind oft an den Haaren herbeigezogen. Dennoch gelingt es immer wieder, sich als Retter aus der herbeigeredeten Bedrohung zu profilieren.

Mich hat in der Vorweihnachtszeit eine Hysteriewelle nachdenklich gemacht, die von FPÖ nahen Kreisen ausging. Unser gesamtes christlich-alpenländisches Brauchtum, wie Martinsfest, Nikolausfest, Adventkränze etc., wäre wegen zunehmenden islamischen Drucks und naiver „political correctness“ in Gefahr. Stutzig machte mich, dass einschlägige Postings auf Facebook auch von Leuten „geliked“ wurden, die keinerlei Affinität zu solchen Kreisen aufweisen. Das Gift breitet sich offensichtlich aus, dringt in Bereiche vor, die bislang noch unberührt waren. Immer mehr beginnen diese konstruierten, herbeigeredeten Realitäten für die wirkliche Realität zu halten. Dies ist die dynamische Komponente des rechtspopulistischen Erfolgsrezepts. Diese permanente Negativpropaganda stößt auf einen fruchtbaren Boden an ungelösten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Problemen: Wirtschaftskrise, zunehmende gesellschaftliche Ungleichheit und politischer Vertrauensverlust. In meiner Bibliothek steht die Erstausgabe eines Buches – in Typoskript, wie das damals üblich war -, das im Lauf der Zeit noch viele Auflagen erleben sollte. Es wurde vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes herausgegeben und beschäftigt sich mit Rechtsextremismus in Österreich nach 1945. In diesem 1979 erschienenen Band habe ich einen Aufsatz über „Rechtsextreme und autoritäre Tendenzen im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung“ veröffentlicht.

Hin und wieder lohnt es im Bücherregal herumzukramen. Ich wurde daran erinnert, dass wir gegen Ende der 1970-er Jahre an der Linzer Universität, gemeinsam mit dem IFES, eine großangelegte Studie zur Vergangenheitsbewältigung in Österreich durchführten. Das Ergebnis war bestürzend. Es zeigte ein hohes Ausmaß von Personen, die der Nazi-Zeit nachtrauerten und in ein breites Spektrum von antidemokratischen und autoritären Tendenzen eingebettet waren. „Es ist dies ein Potential, das unter bestimmten Bedingungen aktualisiert werden könnte“, meinte ich damals: „Je größer und nachhaltiger die Krisenerscheinungen in der ökonomischen Struktur der Gesellschaft, je geringer die Legitimität ihrer demokratischen Institutionen, desto wahrscheinlicher ist die Manifestierung dieser latenten sozialpsychologischen Strukturen.“ Meine damalige Schlussfolgerung hat die Dinge eigentlich klar benannt. Damals wollte es niemand hören. Die SPÖ hatte 1979 gerade zum dritten Mal hintereinander eine absolute Mehrheit erreicht. Es war schlicht unvorstellbar, was dann alles auf uns zukommen sollte.

Alles vergeblich? Nein.

Beginnend mit Jörg Haiders Machtübernahme in der FPÖ (1986) hat sich das politische Leben in Österreich radikal verändert. Haider hat es verstanden, die schon lange schwelende Unzufriedenheit vieler mit dem System politischer Machtausübung, zu bündeln. Ihm gelang es, nicht nur die notorisch Unzufriedenen und vom politischen Betrieb Enttäuschten zu mobilisieren. Vor allem produzierte die durch die immer stärker einsetzende Globalisierung, neoliberal inspirierte „Reformpolitik“ Modernisierungsverlierer. Es passierte also genau das, wovon vorhin die Rede war. Die staatstragenden Parteien fanden bis dato kein Rezept, diesen Erosionsprozess, der mittlerweile soweit fortgeschritten ist, dass es nur mehr knapp für eine gemeinsame Mehrheit der einstigen Großparteien reicht, zu stoppen. Die unterschiedlichsten Methoden wurden angewandt, einmal gegeneinander, einmal miteinander. Man versuchte das Phänomen auszusitzen, man versuchte, sich der Stimmung anzupassen und mit einer rigiden „Ausländerpolitik“ der Bewegung das Wasser abzugraben. Man behauptete, durch eine Hereinahme in Regierungsverantwortung, ließe sich der Dämon bändigen: Schwarz-Blau. Es war das teuerste Experiment in der Geschichte der Republik und es hat nicht funktioniert. Nicht einmal der Tod Jörg Haiders veränderte etwas. Wie beim Kampf gegen die Hydra wächst immer wieder etwas Neues nach. Auch die taktisch motivierte Hoffnung, der Populist Stronach könnte dem Populisten Strache das Wasser abgraben, ist nicht in Erfüllung gegangen. Auch der ehrenwerte Versuch, den Rechtspopulismus ideologisch zu bekämpfen, also Opposition gegen die Opposition zu machen funktionierte nicht. Also alles vergeblich? Nein. Es reicht eben nicht aus, vor den Rechtspopulisten zu warnen und es ist töricht, sie zu ignorieren. Man muss sie dort stellen, wo sie keine Antworten haben. Nicht nur bei den symbolischen Fragen, sondern dort, wo es um die realen Lebenssituationen geht: Dass nämlich unser Wohlstandsniveau drastisch zurückgehen würde, wenn man die Grenzen schließt (FPÖ-Sozialpolitik: Trugbild – Blog Arbeit&Wirtschaft). Dass die Sozialsysteme unfinanzierbar würden, wenn man ein eigenes Versicherungssystem für „Ausländer“ einführt. Was passieren würde, wenn man die „Ausländer“ abschieben würde. Wie es um unsere Wirtschaft bestellt wäre, würden wir zum Schilling zurückkehren usw.

Auf jede dieser unsinnigen Behauptungen gibt es eine sinnvolle Antwort. Man muss diese Diskussionen führen und darf ihnen nicht aus dem Weg gehen. Und man muss Antworten geben und die Menschen davon überzeugen. Und damit bin ich eigentlich im Neuen Jahr gelandet. 2014 wird für Europa ein richtungsweisendes Jahr. Nicht der Zahlenmagie wegen. 2014 wird das Europäische Parlament gewählt und damit der Kurs bestimmt, den Europa nehmen wird. Im Gegensatz zu 1914 können die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden wie die Zukunft aussehen soll.

Seit vielen Jahren ist der Iran isoliert. Die politischen Vorgänge in diesem Land stoßen in der westlichen Welt auf Unverständnis und Ablehnung. „Schurkenstaat“ nannten ihn die USA. Noch kein Jahr ist es her, dass ein Bombenangriff unmittelbar bevorstand, der zu nicht mehr beherrschbaren Folgen für die Welt geführt hätte. Wirtschaftliche Sanktionen der USA und der EU trieben das Land in die Isolation.

Vor einem halben Jahr wurde Hassan Rouhani unerwartet zum Präsidenten gewählt. Seither ist vieles anders. Ich war gemeinsam mit vier Kolleginnen aus dem Europarlament fünf Tage im Iran. Ein offizieller Besuch beim iranischen Parlament, dem Majilis. Normalerweise finden solche Kontakte im jährlichen Rhythmus statt. Sieben Jahre hat es gedauert bis wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist.

Diese fünf Tage waren äußerst intensiv und interessant. Vor allem aber haben sie mich aufgewühlt. Es kündigen sich große Veränderungen an, die nicht nur für den Iran großer Bedeutung sein könnten. Vor allem könnte sie den Grundstein für eine neue Sicherheitsstruktur im seit dreißig Jahren politisch instabilen Mittleren Osten legen. Diese Überlegungen hörten wir in unseren Gesprächen immer wieder. Wir trafen mit den wichtigsten Vertretern des Landes zusammen, dem Parlamentspräsidenten, dem Chef der Präsidentschaftskanzlei, dem Außenminister oder dem Vorsitzenden des Wächterrates, Ayatollah Rafsanji. Wir hatten die Gelegenheit zu Gesprächen mit Abgeordneten unterschiedlicher Gruppierungen, mit Vertretern des Justizapparats und der Medien.

Es war nicht zu übersehen, dass in der iranischen Staatsführung gegenwärtig ein dramatisches Ringen um den Kurs des Landes stattfindet. Hardliner gegen Reformer. Der Ausgang ist offen. Auch lässt sich schwer vorhersagen, wieweit die Reformbereitschaft wirklich geht. Die Gespräche wurden in einer offenen Atmosphäre geführt. Mitunter sehr hart, wenn es etwa um Menschenrechte ging. Den Iranern ist es sehr wichtig, auf Augenhöhe zu verhandeln. Sie wollen nicht belehrt sondern mit Respekt behandelt werden. Wenn man sich daran hält dann lässt sich sehr pragmatisch über vieles reden. Gerade in Menschenrechtsfragen. Die Verletzung von Grund-und Menschenrechten ist eklatant und systematisch. Politische Aktivisten müssen mit hohen Haftstrafen rechnen. Ich traf mich mit Gewerkschaftern, deren „Verbrechen“ darin bestand, eine 1.Maidemonstration veranstaltet zu haben. Das reichte aus, um zu einem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt verdonnert zu werden.

Offiziell gibt es keine politischen Gefangenen. Für eine Verurteilung werden andere Rechtfertigungen herangezogen, Verschwörung gegen die Staatssicherheit, Aufwiegelung, etc. Wie im Fall der Menschenrechtsanwältin Nasrin Soutodeh, einer körperlich kleinen, aber geistig großen Frau, einer Riesin, was ihren Mut betrifft. Sie und den ebenfalls verfolgten Filmemacher Jafar Panahi zu treffen war der Höhepunkt unserer Reise. Nasrin erzählte uns, wie wichtig es für sie war, zu erfahren, dass das Europäische Parlament ihr und Jafar den Sacharow Preis verliehen hatte. Sie befand sich gerade im Hungerstreik und war schon sehr schwach. Die Nachricht gab ihr Auftrieb und Kraft. Eine der ersten Amtshandlungen des im Sommer neugewählten Präsidenten Rouhani war ihre Freilassung.

Unser Treffen war nicht im Programm vorgesehen und fand gleich am ersten Tag in der griechischen Botschaft statt. Den Hardlinern war dies ein Dorn im Auge. Der Außenminister wurde ins Parlament zitiert und der griechische Botschafter ins Ministerium vorgeladen. Ermunternd war die Reaktion der Menschen auf der Straße. Sie sprachen uns auf das Treffen an, bedankten sich und beglückwünschten uns. Die Menschen im Iran wollen einen Wandel. Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Kontakt zu halten und die Gesprächsbasis zu erweitern ist die wichtigste Waffe gegen jene Kräfte im Inneren und im Ausland, die alles daransetzen, dass alles beim Alten bleibt. Diese Kräfte profitieren davon, dass Unruhe herrscht und die Menschen unterdrückt bleiben. Es ist höchste Zeit, dass sich im Iran und in unserem Verhältnis zum Iran etwas ändert. Wir können alle davon nur profitieren.

Europa ist um eine Facette der britischen Anti-Europa Strategie reicher. Der britische Premier David Cameron will im Falle seiner Wiederwahl aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und somit auch aus dem Zuständigkeitsbereich des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) austreten. Ein weitreichender Schritt, der ein substanzielles Abrücken vom Europarat bedeutet – jenem Zusammenschluss, den Winston Churchill in den 50er Jahren erkämpfte und dem heute – mit Ausnahme von Weißrussland – alle europäischen Staaten angehören.

Camerons Konservative wollen die Aufkündigung der britischen Zugehörigkeit, weil sie die Rechtsprechung des EGMR plötzlich als einen Eingriff in die britische Souveränität betrachten. Fast fünfzig Jahre fanden sie nichts dabei. Seit einiger Zeit gibt es am rechten Rand der Tories aber immer häufigere Kritik an Straßburg. Fremde, nicht-britische Richter würden auf diese Weise auf der Insel Recht setzen. Argumente wie, dass deswegen Kriminelle nicht mehr so ohne weiteres abgeschoben werden könnten oder Strafgefangenen das aktive Wahlrecht zugestanden würde, werden als Begründung herangezogen. Sogar EU-Skeptikern wie dem Generalstaatsanwalt Dominic Grieve ist das zu viel, der einen solchen Schritt als „Nuclear Option“ bezeichnet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) stellt für die Bürgerinnen und Bürger in Europa ein „last resort“ dar, an das sie sich wenden können, wenn die Rechtsmittel in ihrem Heimatstaat ausgeschöpft sind. Nicht zuletzt deshalb wäre ein Austritt Großbritanniens bizarr und abenteuerlich. Ein Austritt würde das Vereinigte Königreich isolieren, weil es sich damit gleichsam aus der europäischen Wertegemeinschaft verabschiedet. Dass solche Überlegungen mittlerweile überhaupt Bestandteil politischer Planspiele auf der Insel sind, zeigt nicht nur wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist, sondern auch, dass der britische Premier Cameron mit dem Rücken zur Wand steht und ein Getriebener ist. Im Mutterland der Demokratie bestimmt mittlerweile die rechtspopulistische UKIP unter Nigel Farage wohin die Reise gehen soll. Bis auf verbrannte Erde bleibt da für Europa und auch Großbritannien nicht viel über.

CREDITS: Bild von independent.co.uk

Der Schock über die Nationalratswahlen 2013 sitzt tief.

Alles sieht nach einem Patt aus. Bald könnte es heißen: Rien ne va plus.

Zeit für den Versuch einer Bestandsaufnahme. Es war eine eigenartige Wahlauseinandersetzung. Selten konnte man so wenig inhaltlich Substanzielles vernehmen wie in diesen Wochen. Eine Unzahl an TV-Duellen vermittelte den Eindruck von Entscheidungsvielfalt. Inhaltliches hatte dabei kaum Chancen.

Die SPÖ hat es versucht. Ihre reduzierte, auf sozialdemokratische Kernbotschaften ausgerichtete Wahlwerbung wurde von den Medien als retro belächelt. Performance sowie die darauf aufbauende Beurteilung durch Experten und Publikum standen hingegen im Mittelpunkt. Der Politologe Fritz Plasser meint diesen Tiefgang mit der „Boulevardisierung des politischen Systems“ in Österreich erklären zu können und liegt nicht falsch damit. Gleich zwei Spitzenkandidaten entblößen ihre Oberkörper und zeigen auch sonst, dass sie ziemlich blank sind.

Frank Stronach machte aus seiner Verwirrtheit und Widersprüchlichkeit ein Markenzeichen – und stand sich am Ende des Tages selbst im Weg. Heinz-Christian Strache deutete zwei Jahrtausende abendländischer Geschichte um. Er machte die „Nächstenliebe“ zum rechten Kampfbegriff, indem er bewusst missverstand, womit Millionen vor ihm keine Schwierigkeiten hatten. Verwunderlich, dass sich die Spitzen der katholischen Kirche – im Gegensatz zu ihren evangelischen Kollegen – in diesem Zusammenhang recht bedeckt hielten. Das BZÖ scheiterte endgültig. Wenn man deren Prozentsatz allerdings dazu zählt, dann konnte die populistische Rechte ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Nach den Nichtwählern, deren Anteil auch zunahm, sind sie somit die zweitstärkste Gruppe im Land. Nicht die Inhalte und nicht die politischen Leistungen zählen, vielmehr sind es Verheißungen, Versprechungen und das Schüren von Neid. Basis ist ein Sammelsurium von Gemeinplätzen und Ressentiments, Ethnozentrismus und Intoleranz, durchsetzt mit antidemokratischen, rechtsautoritären und sozialdarwinistischen Elementen. Für die Wählerschaft stellen die Rechtspopulisten die Möglichkeit dar, ihre Unzufriedenheit mit dem „System“ zu bündeln und die etablierten Parteien abzustrafen.

Antipolitik als Mobilisierungsfaktor. Seit Jörg Haiders Aufstieg Mitte der 1980-er Jahre ist dieses Phänomen in der österreichischen Politik präsent und paralysiert die staatstragenden Parteien. Bislang hat niemand ein Rezept dagegen gefunden. Nichts kann diese irrationale Sehnsucht vieler Menschen in Österreich stoppen. Wie beim Kampf gegen die Hydra wächst immer wieder etwas Neues nach. Die Hoffnung, der Populist Stronach könnte dem Populisten Strache das Wasser abgraben, ist nicht in Erfüllung gegangen. Mit taktischen Manövern lässt sich die Seuche des Rechtspopulismus eben nicht effektiv bekämpfen.

Man wird – und das ist die eigentliche Botschaft dieser NR-Wahl – nicht umhin können, eine grundlegende Reform des politischen Systems in Österreich in Angriff zu nehmen. Nur mittels einer „großen Lösung“ wird man dem Rechtspopulismus das Wasser abgraben können. Das steht aber gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung.

Die österreichische Politik ist immer noch auf eine Fortschreibung des bewährten Modells einer konsensorientierten Krisenbewältigung fixiert. Sie ist damit seit dem Ausbruch der Krise eigentlich recht gut gefahren. Allein die breite Anerkennung durch die Wählerschaft bleibt aus.

Wenn man auf europäischer Ebene politisch tätig ist, dann wird man oft mit der Frage konfrontiert, warum es trotz hervorragender Wirtschaftsdaten im Land eine so starke Fundamentalopposition gibt. Wie kaum einer anderen nationalen Regierung in Europa ist es der Regierung Faymann gelungen, das Land weitgehend unbeschadet durch die Krise zu steuern. Dieser Weg geschah im Einklang mit der europäischen Politik und versuchte, soziale Härten weitgehend zu vermeiden.

Wieso die zweite Regierungspartei, die ÖVP, so tut, als wäre sie da nicht dabei gewesen, ist ein Rätsel. Auch, warum man das Land wider besseren Wissesn schlecht redete, und warum man die bewährte Politik des sozialen Ausgleichs plötzlich als Wettbewerbshindernis hinstellte. Die Mindestsicherung als Hängematte für Sozialschmarotzer zu verunglimpfen, ist ein letztklassiger Versuch, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Anstatt durchaus herzeigbare Erfolge darzustellen, an denen sie als Koalitionspartner nicht unbeteiligt war, überbot sich die ÖVP in Fundamentalkritik und bereitete den Boden für die Rechtspopulisten. Was mag die ÖVP geritten haben, das Gespenst einer rot-grünen Koalition an die Wand zu malen? Noch dazu in einer Art und Weise, die jeden vernünftigen Menschen beleidigt?

Vielleicht ist das die konservative Urangst, dass Rot und Grün in absehbarer Zukunft zueinanderfinden und ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen könnten? Oder es zeigt das Dilemma der Volkspartei, inhaltlich völlig ausgebrannt zu sein.

Es liegt an der Sozialdemokratie, neue Bündnisoptionen zu erarbeiten. Eine Rot-Grüne Reformpartnerschaft könnte vielleicht auch die Blockade, in der die österreichische Politik seit langem steckt, aufheben. Aber noch zeichnen sich keine Mehrheiten dafür ab, noch scheint die Koalition mit der ÖVP die einzige (machbare) Option. Es ist Werner Faymann hoch anzurechnen, dass er eine Koalition mit der FPÖ immer kategorisch ausgeschlossen hat und auch daran festhält.

Viele Kommentatoren sind sich darin einig, dass es für die Große Koalition die (aller)letzte Chance ist. Es geht aber um viel mehr als um das politische Überleben der Beteiligten. In Wirklichkeit steht unsere Zukunft am Spiel. Eine Fortsetzung des „Muddling through“, wie es die Politologen nennen, bzw. des „Durchwurstelns“, wie es auf Österreichisch heißt, ist in dieser Situation unangebracht und schwer schädlich. Wir brauchen einen breiten Reformdialog, einen „Großen Ratschlag“, der möglichst viele Menschen einbindet. Was passiert, wenn sie nicht einbezogen werden, das lässt sich am Wahlergebnis der Steiermark studieren.

Reform heißt Erneuerung, also Wiederherstellung, von etwas, das einmal funktioniert hat. „Reformen“, wie sie gegenwärtig von den Hofpredigern des Neoliberalismus gebetsmühlenartig vorgetragen werden, haben damit nichts zu tun. Sie schüren Neidkomplexe, verunsichern und bereiten den Boden für Rechtspopulisten und Schlimmere, in Österreich, in Griechenland, überall dort, wo sich die Logik des IWF und seiner intellektuellen Wegbereiter festsetzt.

Bei den Neos, deren wirklichen Charakter wir in den nächsten fünf Jahren studieren können, besteht eine potentielle Gefährdungslage, den Reformbegriff miss zu verstehen. Wie die von ihnen kritisierten Altparteien können sie das Spiel mit Illusionen. Ihr Einzug ins Parlament ist nicht nur der Strahlkraft ihrer Ideen, sondern schlicht auch einer Trickserei zu verdanken. Wochenlang waren sie im Wahlkampf um die Wahrnehmbarkeitsschwelle herumgekrebst. Erst als der Hauptsponsor Haselsteiner, der nicht auf der Liste aufschien, zum Ministerkandidaten deklariert wurde, bekamen die Neos Aufwind. Ein Zeitpunkt der Bekanntgabe völlig bizarrer, weil komplett unrealistischer Vorgang. Ein Szenario mit Null-Wahrscheinlichkeit. Bei den in theatralische Inszenierungen und Personaldiskussionen verliebten Österreichern verfing dieser billige Taschenspielertrick freilich. Reformen brauchen eine offene und ehrliche Atmosphäre. Es genügt nicht, dass sich jemand zum Reformer erklärt. Reformen rufen nach breiter Beteiligung.