Ich frage mich, über welche Themen wir dieses Wochenende debattiert hätten, wären nicht vor einer Woche mehr als 800 Menschen vor der libyschen Küste untergegangen. Wären es zum Beispiel über mehrere Wochen verteilt einige kleine Boote gewesen. So wie das normalerweise der Fall ist. Kein Sondergipfel hätte stattgefunden und wir hätten uns nicht über Talkshows ärgern müssen. Öffentliche Erregung hätte es so gut wie gar nicht gegeben und die Betroffenheit über die Vorfälle im Mittelmeer wäre um vieles ehrlicher gewesen. Dieses tragische Ereignis aber hat es in die Schlagzeilen geschafft. Schlagzeilen produzieren bekanntlich Politik.

Ob sich dadurch jetzt etwas ändert, oder ob es bloß bei symbolischem Handeln bleibt, das ist noch offen. Letzteres ist sehr wahrscheinlich. Sobald die Erregung vorüber ist, wird man vermutlich wieder zur Tagesordnung übergehen. Nämlich nichts tun und auf das Mittel der Abschreckung setzen.

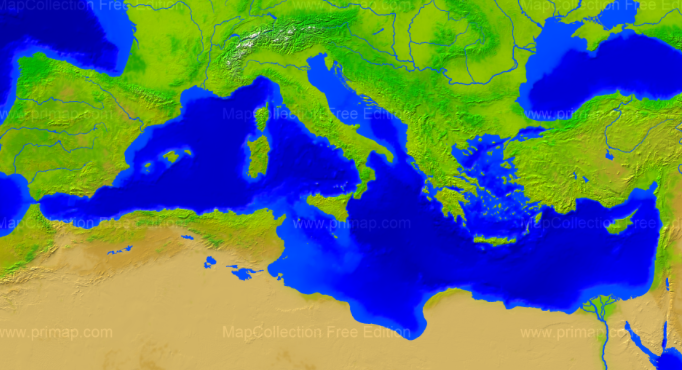

Zumindest für das p.t. Publikum. Dem konnte man bislang leicht einreden, dass man eh alles Mögliche unternehmen würde, wenn da nicht die verbrecherischen Schlepperbanden wären. „Dreckige Verbrecher“ in der Terminologie von de Maizière. Der deutsche Innenminister hat über Monate hindurch auch behauptet, systematische Rettungsmaßnahmen, wie sie die italienische Marine seit der Tragödie von Lampedusa im Oktober 2013 unternommen hatte, würden einen Pull-Effekt ausüben und noch mehr Flüchtlinge anziehen. Deshalb wurde das Programm „Mare Nostrum“ beendet. An seine Stelle trat das in Umfang und Mission abgespeckte „Triton“. Der behauptete Effekt trat nicht ein. Vielmehr explodierte die Zahl der Hilfesuchenden. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es zu dieser Katastrophe kam.

Politische Themenverfehlung

Eigentlich müsste dies bei den politisch Verantwortlichen ein Umdenken bewirken. Aber die Staats- und Regierungschefs und ihre Innenminister sind in ihrer Mehrheit nicht einmal zum Nachdenken bereit. Was sie bei ihrer Sondersitzung am Freitag vereinbarten, ist ein eklatanter Beweis für ihre Unfähigkeit die Zukunft konstruktiv zu gestalten. Besonders häufig tritt so etwas bekanntlich dann auf, wenn die Sicht auf das große Ganze durch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner verstellt ist. Dieser besteht in der intergouvernementalen Europapolitik (also auf Ratsebene) häufig darin, vermeintliche Wahlniederlagen zu vermeiden.

Großbritanniens Vertreter etwa hatte den Auftrag, jede Einigung zu blockieren. Das von der Kommission vorgelegte Zehnpunkteprogramm ist eine perfekte Themenverfehlung. Nur drei Punkte sind hilfreich. Alles andere ist „more oft the same“ und ein Sinnbild der chronischen Unbelehrbarkeit vieler Mitgliedstaaten, wenn es um Zuwanderung geht. Man könnte es auch die Torheit der Regierenden nennen. Notwendig ist vielmehr eine differenzierende (und daher) an den Handlungs-und Gestaltungsmöglichkeiten ansetzende gemeinschaftliche Europapolitik. Das bedeutet in erster Linie, das Ganze im Auge zu behalten. Wieso sollen die an den Außengrenzen situierten Mitgliedstaaten den Großteil der Flüchtlinge aufnehmen, wie das die Dublin- Verordnung vorsieht? Solidarität, Grundprinzip jeder Union, bedeutet doch, allfällige Lasten gleichmäßig und gerecht zu verteilen.

Drei Kategorien von Flüchtlingen

Auch ist zu fragen, wer denn diese Menschen sind, die den gefährlichen Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen. Wir sollten uns im Klaren sein, dass manche schlicht und einfach auswandern wollen. Wie das schon immer gewesen ist und wie das auch Millionen von Menschen aus Europa über Jahrhunderte gemacht haben. Das ist daher auch moralisch nicht verwerflich, wie das von Rechtspopulisten immer wieder suggeriert wird. Allerdings brauchen wir Regeln und vor allem legale Möglichkeiten dafür. Solche gibt es aber nicht, was bedeutet, dass viele gezwungen sind gefährliche und illegale Möglichkeiten zu suchen.

Dann gibt es die immer mehr zunehmende Gruppe der Asylsuchenden. Menschen, die aus politischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen Gründen nicht mehr in ihrer Heimat bleiben können. Diese sind durch völkerrechtliche Abkommen geschützt. Aber sie können ihr Recht erst dann durchsetzen, wenn sie ihre Gründe an der Grenze zu einem Mitgliedsstaat der EU geltend machen. Hier gilt das Gleiche. Es gibt keine Möglichkeit das zu tun, außer man wählt den Weg übers Mittelmeer oder den illegalen Grenzübertritt.

Schließlich gibt es als Folge der Bürgerkriege in Syrien, im Irak, in Libyen und in vielen Teilen Afrikas Millionen von Vertriebenen, denen die Rückkehr in ihre Heimat verwehrt ist. Sie vegetieren in Nachbarländern wie dem Libanon, der Türkei oder Jordanien unter nicht vorstellbaren Bedingungen, ohne Arbeit und ohne Schulbildung, schlecht ernährt und medizinisch unterversorgt. Wer kann ihnen verwehren, dass sie einen Platz auf dieser Welt suchen, wo sie ein halbwegs normales Leben führen können. Wer glaubt, diesem demografischen Druck durch die Bekämpfung des Schlepperwesens beikommen zu können, ist realitätsfremd. Das ist nichts anderes als Symptombekämpfung.

Rettung ohne Wenn und Aber

Vielmehr geht es darum, unionsweit Kontingente für einzelne Konfliktzonen festzulegen und im Wege eines Resettlement- Programms die schutzbedürftigen Personen auf die einzelnen Mitgliedsstaaten aufzuteilen. Die völlig überlasteten Nachbarstaaten brauchen großzügige Hilfe seitens der EU. Vor allem brauchen wir nach den unterschiedlichen Flüchtlingskategorien differenzierende Instrumente. So wie das Martin Schulz in seiner beeindruckenden Rede vor den Staats-und Regierungschefs letzten Freitag in Brüssel ausgeführt hat. Für alle Instrumente gilt. Das Zulassungsverfahren muss auch außerhalb Europas eingeleitet werden können (via UNHCR oder diplomatischen Vertretungen) und die Aufnahme und Unterbringung muss von den Mitgliedsstaaten solidarisch umgesetzt werden. Die wichtigste Konsequenz der tragischen Ereignisse muss aber sein, dass Menschen, wenn sie auf See in Gefahr geraten ohne Wenn und Aber gerettet werden. Wie meinte doch Martin Schulz: „Wir müssen die Ursachen der Migration bekämpfen, nicht die Migranten.“ Dazu gehört auch das ehrliche Bemühen die politische und ökonomische Situation zu stabilisieren. So wie das Europa mit dem einstigen Sorgenkind Albanien gelungen ist.

Page 6 of 14

An diesem Wochenende war ich in Albanien, wo ich an einer von Fate Velaj (Künstler und Aktivist) an der Universität Vlora veranstalteten Konferenz über die europäischen Perspektiven Albaniens teilnahm. Mit dabei der Ministerpräsident des Landes Edi Rama und mein Kollege Knut Fleckenstein, der im Europaparlament für den Fortschrittsbericht über die Beitrittsverhandlungen zur EU zuständig ist. Wir diskutierten die sichtbaren Fortschritte, die das Land dabei macht.

Hätte das jemand vor 30 Jahren vorhergesagt, ich hätte ihn für verrückt erklärt. So etwas war jenseits aller Vorstellbarkeit.

Als ich damals im Norden Korfus urlaubte und den deutlich erkennbaren Verlauf der albanischen Küste beobachtete, habe ich keinen einzigen Gedanken darauf verschwendet, mir so etwas vorzustellen. Damals schmerzte mich die Vorstellung, nicht mit den Menschen dort in Kontakt treten zu können.

Der Gedanke, dass sie wohl jeden Abend die Lichter der griechischen Touristenorte sehen würden, ließ mir keine Ruhe. Aber was wog schon die Neugierde von Menschen wie mir, gegenüber der Sehnsucht der Menschen in Albanien, ihrer grausamen Realität entfliehen zu können. Albanien das war so etwas wie Nordkorea. Ein riesiges Gefängnis, in dem der Einzelne nichts zählte und die Menschen totaler Willkür ausgeliefert waren.

Albanien war auf eine seltsame Weise isoliert, wie kaum ein Staat auf der Welt. Ein einziges Gefängnis.

Albanien war „terra incognita“, unzugänglich, ein weißer Fleck auf der europäischen Landkarte. Ganz weit weg, obwohl geografisch nahe. Als einziges Lebenszeichen drang Radio Tirana nach außen. Ob man wollte oder nicht, war man beim Herumsuchen nach Sendern mit den von martialischer Musik angekündigten Attacken des Senders gegenüber revisionistischen und reformistischen Abweichlern konfrontiert.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Der Kommunismus ist zusammengebrochen. Heute können die Menschen in Albanien ihr Land, wann immer sie das wollen, verlassen und sie können ihre Entscheidungen treffen. Frei und ohne Bevormundung.

Als damals die lang ersehnte Freiheit plötzlich und ganz unverhofft da war, wussten die Menschen wenig damit anzufangen. Viele wollten ganz schnell reich werden und setzen dafür alles ein. Nun wurden die Ellbogen verwendet, ganz nach dem Motto: „Only the hard come through.“ Und wenn das nichts nutzte, dann griff man zu List und Trickserei. Korruption machte sich breit und erstickte alle Versuche, Rechtsstaatlichkeit nach westlichen Standards zu etablieren. Dem organisierten Verbrechen waren die ersten Ansätze demokratischen Engagements ein Dorn im Auge. Alles lief auf die Etablierung einer Art Kleptokratie hinaus. Die neuen, untereinander verfeindeten Eliten steckten ihr Territorium ab. Wie die Mafia. Zahlen sollten die kleinen Leute, denen man das große Glück versprach. Bezeichnenderweise führte 1997 eine Art Pyramidenspiel zum Beinahekollaps des Landes.

Mehr als die Hälfte der Albaner verloren ihre Ersparnisse. Es kam zum sogenannten „Lotterieaufstand“. Die Waffendepots wurden geplündert.

Albanien stand kurz vor einem Bürgerkrieg. Eine Situation, wie wir sie aus vielen Ländern rund um Europa kennen. Es war drauf und dran zu einem „Failed State“ zu werden.

Die internationale Gemeinschaft wollte das allerdings nicht zulassen, was zu einer langjährigen Präsenz der OSZE im Land führte. Diese Bemühungen, über die man in einzelnen Aspekten sicherlich unterschiedlicher Meinung sein kann, bewahrten das Land vor dem Absturz und sicherten die Zukunftsfähigkeit des Landes. Einen großen Anteil daran hatte Franz Vranitzky, dem es gelang, mit Verhandlungsgeschick und Überredungskunst die Konfliktparteien zu Kompromissen zu drängen. „Soft power at its best.“ Man kann eine Krise auch zerreden.

Vranitzkys Leistung als Moderator dieses Konfliktes ist heute weitgehend vergessen. Ebenso wie die Bilder von den überladenen Flüchtlingsschiffen, die schon vorher, seit etwa 1991 regelmäßig ins nahe Italien aufbrachen. Und die ablehnende Reaktion der Italiener, die mit einem derartigen Zustrom nicht zu Rande kamen und zwischen Hilfsbereitschaft und Repression schwankten. Ein besonders tragischer Zwischenfall ereignet sich im Sommer 1991 auf dem stark havarierten und völlig überfüllten Dampfer Vlora. Mehr als 10.000 Menschen wollten in Bari an Land gehen. Die von einem Christdemokraten geführte italienische Regierung verweigert die Einreise und zwingt sie auf dem seeuntüchtigen Boot auszuharren. Nachdem es zu Selbstmordversuchen und Krawallen kommt, evakuiert die Küstenwache das Schiff und sperrt die Flüchtlinge in ein Fußballstadion. Hier herrschen chaotische Zustände. Die Menschen werden von Hubschraubern überwacht, von denen auch Lebensmittel abgeworfen werden.

Zug um Zug werden die Flüchtlinge dann erkennungsdienstlich erfasst und nach Albanien zurückgeschafft.

Albanischen Schiffen wird künftig das Anlegen in italienischen Häfen verwehrt, was das Entstehen eines neuen lukrativen Geschäftszweiges, dem organisierten Menschenschmuggel zur Folge hat. Statt diesem die Geschäftsgrundlage zu entziehen, wird der europäische Grenzschutz auf -und ausgebaut. Ohne den gewünschten Erfolg. Heute leben mehr als 500.000 Menschen aus Albanien in Italien und stellen einen unverzichtbaren Bestandteil der Wirtschaft dar.

In den letzten Jahren gehen viele der ehemaligen Flüchtlinge wieder zurück in ihre Heimat. Vor allem aus Griechenland.

All das, wovor die damaligen Rechtspopulisten, wie die deutschen Republikaner und ihre Adepten in den etablierten Parteien, gebetsmühlenartig warnten, ist nicht eingetreten. Wir wurden nicht überflutet, oder gar überfremdet. Unsere Wirtschaften sind gewachsen und die gegenwärtige Krise hängt nicht mit überbordender Zuwanderung, sondern mit deregulierten Finanzmärkten zusammen.

Das alles ging mir durch den Kopf, als ich auf der Heimreise aus Albanien von der tragischen Schiffskatastrophe vor der libyschen Küste erfuhr.

Die Dinge scheinen sich offensichtlich zu wiederholen. Allerdings in noch schlimmerer Dimension. Im Gegensatz zu Albanien damals schert sich die internationale Gemeinschaft heute überhaupt nicht um Libyen. Verantwortungslose Ignoranz hat sich breitgemacht. Viele vertrauen darauf, das autoritäre Ägypten würde schon aus nachbarschaftlichem Eigeninteresse zur Stabilisierung beitragen. Also nichts mit der so effizienten, europäischen „Soft Power“, mit professioneller Diplomatie oder dem Druck auf den demokratischen Aufbau rechtsstaatlicher Institutionen.

Aber nicht nur in Libyen versagt die internationale Gemeinschaft.

Der Zerfall des Irak oder die ausweglose Paralyse Syriens, das in allen Regionen präsente Phänomen Daesh/ISIS – es ist immer dasselbe. Wegschauen, nicht einmischen, keine Rezepte und viel Blabla. Rundum Europa mehr schlecht als recht funktionierende Staaten oder gar „Failed States“.

Kein Wunder, dass die Menschen davon wollen bzw. vielen gar nichts anderes überbleibt. Im Irak, in Syrien, in Libyen und in den daran angrenzenden Staaten, die Flüchtlinge in nicht mehr bewältigbarer Quantität beherbergen. Dazu kommen instabile Staaten mit aussichtsloser Wirtschaftslage und periphere Krisenherde, wie am Horn von Afrika oder im von Boko Haram gepeinigten Westafrika. Vorsichtig geschätzt sind das 20 Millionen potenzielle Flüchtlinge.

Diesen Druck kann man nicht durch noch mehr Grenzsicherung bewältigen. Auch nicht durch eine rigorosere Bekämpfung des Schlepperwesens. Das hat lediglich einen Placeboeffekt für die heimische Öffentlichkeit. Sowie in den Neunzigerjahren in der Albanienkrise.

Eine nachhaltige Lösung gibt es nur, wenn uns eine politische Stabilisierung der Krisenregionen gelingt. Dazu braucht es die Bereitschaft, mit den betroffenen Regionen faire Handelsbeziehungen zu etablieren und den Mut, auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze zu bestehen.

Albanien hat gezeigt, dass dies möglich ist. Ein solcher Prozess ist mühsam und mit Rückschlägen verbunden. Aber er ist alternativlos.

Dieses Osterwochenende wird vielleicht einmal in die Geschichtsbücher eingehen.

Es war am Gründonnerstag, als sich die Nachricht verbreitete der Iran hätte sich mit den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, der EU und der Bundesrepublik Deutschland geeinigt, den jahrelangen Atomstreit endgültig beizulegen.

Ein Dauerbrenner der internationalen Politik, dessen komplizierte Verästelungen nur mehr ausgesprochenen Spezialisten erschließbar waren, scheint zu erlöschen. Auf dem Verhandlungsweg, und ohne die Anwendung militärischer Gewalt, die über lange Zeit im Raum stand.

Auffallend defensiv die Reaktion der Opponenten, die den Iran unbeirrt auf der Achse des Bösen verorten und zurückhaltend besonnen das Verhalten jener, die sich auf diesen Kompromiss eingelassen. Durchaus einer gewissen Müdigkeit und Erschöpfung geschuldet, aber möglicherweise auch ein Zeichen von Ratlosigkeit und Unsicherheit.

Ob es wirklich im Juni zu einem formellen Abschluss kommen wird, ist nach wie vor offen. Zwar wahrscheinlich, aber keineswegs sicher. Zu viele Stolpersteine liegen herum.

Aber es gibt einen klaren politischen Willen im Verhältnis zum Iran ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Menschen dort spüren das.

Das war keineswegs immer der Fall. Es ist noch nicht lange her, da schien die Option eines Militärschlages im Bereich des Möglichen. Vor allem Benjamin Nethanjahu wurde nicht müde, diese einzufordern.

Ich erinnere mich noch genau daran, weil es in meiner ersten Rede als Abgeordneter darum ging, durchzusetzen, dass Europa auf derartige militärische Optionen von vornherein verzichten sollte. Gemeinsam mit den Grünen, den Linken und einigen Abweichlern in der EVP konnten wir das auch im Resolutionstext verankern.

Ich habe damals auch die Meinung vertreten, dass Sanktionen kein Allheilmittel wären, vielmehr ginge es darum „sticks and carrots“ einzusetzen.

Diese Position war keineswegs von allen akzeptiert. Und in der Delegation für die Beziehungen mit dem Iran, der ich seit meinem Einzug ins Parlament angehöre, gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen, ob wir überhaupt mit dem Iran reden sollten. Ich habe mich ohne Wenn und Aber dafür ausgesprochen und dabei auf das Beispiel der deutschen Ostpolitik verwiesen. „Wandel durch Annäherung“ hieß das damals unter Willy Brandt.

Immer wieder gab es in unserer Delegation Diskussionen, ob wir einer schon lange ausgesprochenen Einladung des iranischen Parlaments Folge leisten sollten. Eine solche, den Gepflogenheiten entsprechende Reise wurde immer wieder hinausgeschoben und wenn es dann soweit sein sollte, regelmäßig boykottiert. Einmal von der, einmal von der anderen Seite.

Einmal waren wir knapp davor und hatten uns bereits auf den Weg zum Flughafen gemacht. „Trip cancelled“ hieß es lapidar in einer SMS, die mich gerade noch erreichte.

Trotz dieses Rückschlages ließen wir den Gesprächsfaden nicht abreißen. Es gab eine Reihe von vertraulichen Gesprächen, an denen ich maßgeblich beteiligt war. Im Oktober 2013 -also nach der Installierung des neuen Präsidenten Hassan Rouhani- reiste eine Delegation der S&D Fraktion unter Führung von Hannes Swoboda nach Teheran. Das war gleichsam der Eisbrecher. Nach einer Pause von fast sieben Jahren fand dann schließlich im Dezember 2013 der erste offizielle Besuch des Europäischen Parlaments statt.

Über diesen beeindruckenden Besuch, bei dem wir auch mit den beiden Sacharow- Preisträgern Nasrin Soutodeh und Jaafar Panahi zusammentrafen, meinte ich damals:

„Die Menschen im Iran wollen einen Wandel. Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Kontakt zu halten und die Gesprächsbasis zu erweitern, ist die wichtigste Waffe gegen jene Kräfte, im Inneren und im Ausland, alles daransetzen, dass alles beim Alten bleibt. Diese Kräfte profitieren davon, dass Unruhe herrscht und die Menschen unterdrückt bleiben. Es ist höchste Zeit, dass sich im Iran und in unserem Verhältnis zum Iran etwas ändert. Wir können alle davon nur profitieren.“

Seither war ich einige Male im Iran, hatte häufige Kontakte mit Regierungsvertretern, Oppositionellen und Experten, nicht nur in Teheran, auch in Brüssel und Wien. Ich bin immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass eine Entspannung nur von Vorteil sein kann. Dieser Prozess ist nicht einfach. Man braucht einen langen Atem und man muss auch mit Rückschlägen rechnen.

Vor allem muss man diesen Prozess auf gleicher Augenhöhe angehen. Dialogisch und nicht belehrend. Das heißt nicht, kontroverse Themen auszuklammern. Ganz im Gegenteil.

Die iranischen Gesprächspartner schätzen Offenheit und Klarheit, was freilich nicht heißt, dass sie umgekehrt nicht auch für sich das Recht in Anspruch nehmen, bei ihrem Standpunkt zu bleiben.

Beachtet man diese Grundsätze, dann kann man sich möglicherweise auch vorstellen, warum in den letzten Jahrzehnten so vieles falsch gelaufen ist. Historiker werden vielleicht einmal die letzten dreieinhalb Jahrzehnte als die Geschichte der großen Missverständnisse beschreiben.

In der aktuellen Situation sind freilich keine Historiker und keine Ideologen gefragt, schon eher Psychologen oder Diplomaten und Geschäftsleute. Menschen mit dem Blick für Chancen und Möglichkeiten. Vor allem Menschen, die die Zusammenhänge einer globalisierten Ökonomie und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen verstehen wollen.

Wer dazu bereit ist, der wird sich auch aus den Zwängen einer in Jahrzehnten aufgebauten Konfrontationslogik lösen können

und plötzlich die „win-wins“ klar vor Augen haben. Das betrifft alles, was mit Handel, wirtschaftlichen Kooperationen oder Energieversorgung zu tun hat. Die Entwicklung des Tourismus ist ein weiteres Feld von gegenseitigem Interesse, ebenso die Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Bereich.

Es ist bemerkenswert, dass die erste Frau, die die Fields- Medaille, den Mathematik Nobelpreis gleichsam, verliehen bekam, aus dem Iran stammt. Der Iran ist ein Land mit einer jungen, gut ausgebildeten Bevölkerung. Dies ist für einen überalterten Kontinent wie Europa von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

In der gegenwärtigen instabilen Situation der Region gibt es auch gemeinsame Sicherheitsinteressen. Einmal im Kampf gegen Daesh/IS. Der Iran hat deutlich gemacht, dass er zu einer gemeinsamen Anstrengung bereit und auch dazu in der Lage ist. Es wäre wichtig, ihn in eine künftige Sicherheitsarchitektur einzubauen. Auch bei der Lösung des Syrienkonflikts könnte/müsste das Land eine tragende Rolle spielen. Einiges ist in dieser Richtung in Fluss gekommen. Schon jetzt kooperieren der Iran und der Westen in manchen Regionen, wie etwa im Irak.

In anderen Bereichen, wie im Jemen läuft das momentan eher auf eine Konfrontation zu. Das gilt es zu verhindern und das ist nur dann möglich, wenn man auf Kooperation und Einbindung setzt. Wieso sollte gerade jetzt ein jahrhundertealter Gegensatz zwischen schiitischen und sunnitischen Muslimen kriegerisch entschieden werden. Alle die darauf setzen, gefährden die Zukunft vor allem unsere Sicherheit. Ein solcher Flächenbrand, der sich recht schnell aus den Glutnestern in Syrien, im Irak und im Jemen entwickeln könnte, würde zu einer nachhaltigen Bedrohung unserer Zivilisation führen.

Deshalb brauchen wir einen neuen Anfang. Der Iran ist ein wichtiger Baustein dafür. Vielleicht der Wichtigste. Dies ist auch im Interesse der langfristigen Sicherheit Israels. Das klingt vielleicht blauäugig. Sicherlich ist militärische Stärke ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber es braucht eben auch die Bereitschaft der Gegner sich auf einen modus vivendi mit dem Feind einzulassen. Ich habe mir jedenfalls zur Gewohnheit gemacht, bei jedem Gespräch, das ich mit einem iranischen Politiker führe, auf die Notwendigkeit der Anerkennung Israel hinzuweisen.

Der „Response“ ist ermutigend. Natürlich gibt es die Holocaustleugner in Teheran und es gibt auch manche Politiker, wie den früheren Präsidenten Ahmadinejad, die solche Tendenzen fördern, aber im Iran ist kein systematischer Judenhass festzustellen. Es gibt über zwanzig aktive Synagogen und einen gesetzlich garantierten Abgeordneten für die über 30.000 Juden im Land. Man kann einwenden, dass dabei manches möglicherweise Show wäre, aber in vielen arabischen Ländern findet sich nicht einmal Vergleichbares.

Es wäre durchaus sinnvoll, auf diesen Fakten aufzubauen und sie nicht beiseite zu wischen. Genauso wie ich glaube, dass der Iran in der Menschenrechtsdiskussion darauf festzulegen ist, welche internationalen Abkommen er unterzeichnet hat. Von dieser Basis ausgehend, könnte sich ein sinnvoller Dialog entwickeln. Da gibt es sehr viel zu tun. Und der Iran wird sich bald einer differenzierten Kritik stellen müssen. Vor allem erwarten wir, dass die lange Liste der Menschenrechtsfälle angegangen wird. Es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn Nasrin Soutodeh und Jaafar Panahi den, ihnen vom Europäischen Parlament verliehenen, Sacharow Preis endlich persönlich in Straßburg in Empfang nehmen könnten.

Nur wer die Menschenrechte respektiert, der kann auf längere Sicht auch zu einem wirklichen Partner werden. Die hohe Zahl der Hinrichtungen ist aus europäischer Sicht nicht hinzunehmen. Und auch die Versicherung, dass es sich dabei zu einem Großteil um Drogenhändler handle, entschuldigt dies nicht. Das Argument iranischer Freunde, auch Saudi Arabien, China, ja sogar die USA würden Hinrichtungen vornehmen, weise ich zurück. Was die Menschenrechte betrifft, darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Das gilt auch für die EU als solche.

Sich für Menschenrechte einzusetzen darf aber nicht heißen, sich in innenpolitische Vorgänge einzumischen. Oft erfordert dieses Postulat eine Gratwanderung, aber wohin sich das Land entwickeln soll, das ist einzig und allein Sache des Iran. Von außen können und dürfen wir keinen Regimewechsel verlangen. So etwas muss von innen kommen. Entscheidend ist, dass sich der Iran an völkerrechtliche Verträge hält und Möglichkeiten der Mitgestaltung und Mitentscheidung auf demokratischer Grundlage vorsieht.

Was mich am meisten überrascht hat, seit ich mich intensiver mit dem Iran beschäftige, ist das relativ hohe Ausmaß an Differenziertheit und Unterschiedlichkeit innerhalb eines freilich sehr engen, von der religiösen Führung vorgegeben Korsetts.

Der Iran ist keine Demokratie, aber es gibt so etwas wie Gewaltenteilung, einen gewissen Pluralismus und eine Regelhaftigkeit des politischen Prozesses. Es ist nicht von vornherein vorhersehbar, wer bei Wahlen als Sieger hervorgeht. Das haben die letzten Präsidentenwahlen gezeigt.

Auch wenn immer wieder von Manipulationen die Rede war, so fehlte es auf jeden Fall nicht am Überraschungsmoment, das eines der wesentlichen Elemente der Demokratie darstellt.

Es gibt Institutionen, die über eine gewisse Legitimität verfügen. Die Regierung muss sich bemühen, den Atom-Deal durch das Parlament zu bringen. Das ist keineswegs eine ausgemachte Sache. Die Hardliner, die im Majls, dem iranischen Parlament eine breite Mehrheit haben, werden wohl am Ende nur deswegen zustimmen, weil sie um ihre Wiederwahl fürchten.

Die Menschen im Iran wollen einen Wandel. Sie wollen nicht, dass es so weiter geht wie bisher. Und sie wissen, dass sie es vorsichtig angehen müssen. Der Schock der gescheiterten grünen Revolution von 2009 sitzt vielen noch im Nacken. Die nächsten Parlamentswahlen im Februar 2016 werden Schicksalswahlen. Viel hängt davon ab, wie transparent und offen sie stattfinden. Wenn dies garantiert ist, dann könnten sie einen weitreichenden Wandel einleiten. Dann könnte der Iran zu einem Modellfall für die islamische Welt werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Region, wo es immer mehr „failed states“, oder „stateless actors“, wie den IS , gibt, existiert hier eine Staatlichkeit.

Der Iran ist ein islamisches Land, eine islamische Republik und das sollten wir akzeptieren. Er ist aber auch ein Land mit Potential, das wir im gemeinsamen Interesse nutzen sollten. Es ist nicht gut, einen potentiell bedeutsamen Partner allein zu lassen und ihm die Wertschätzung zu verweigern.

Europa verbindet mit dem Iran eine lange Geschichte der Wertschätzung, des Austausches und der Kooperation.

Als der Aufklärer Montesquieu das absolutistische Regime Frankreichs kritisieren wollte, da lief er angesichts der vorherrschenden Zensur Gefahr, verfolgt zu werden. Also ließ er 1721 zwei Perser durch Frankreich reisen, die sich über die Rückständigkeit und Kulturlosigkeit der Franzosen lustig machten. Auch wir Deutschsprachigen haben mit Goethes „West-östlichem Divan“ ein Zeugnis für die wechselseitige, von Neugierde getriebene Wertschätzung beider Kulturen. Hier heißt es:

„Wer sich selbst und andere kennt, Wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.“

(Foto: Amir Pourmand/AFP/Getty Images)

Es würde durchaus Sinn machen, an diese historischen Bezüge anzuknüpfen. Im Westen sind sie vergessen, überschattet von den Verstörungen der letzten Jahrzehnte. Im Iran sind sie allerdings überall präsent. Das zeigte sich vor wenigen Wochen, als das wiedergegründete Teheraner Symphonie Orchester Beethovens Neunte aufführte, die Ode an die Freude im deutschen Original.

Das Konzert hatte noch nicht begonnen, da gab es schon Standing Ovations des iranischen Publikums. Diese galten nicht nur dem Orchester, sondern auch der Symbolik dieses Events.

Donnerstagnachmittag am Frankfurter Flughafen.

Um die TV-Bildschirme, die normalerweise niemand beachtet, stehen Menschen herum und verfolgen eine Pressekonferenz des Lufthansa CEO Carsten Spohr. Sie vergewissern sich bei den Umstehenden, ob es wirklich stimmt, was sie soeben gehört haben. Der Copilot hätte die Maschine vorsätzlich zum Absturz gebracht – in Selbstmordabsicht.

Seit diesem Zeitpunkt kann ich mich diesem Thema nicht mehr entziehen. Auch wenn ich es gerne täte, weil mich interessiert, wie es in Lausanne weitergeht und ob es wirklich zu einem Deal mit dem Iran kommt. Wie das alles mit dem Jemen zusammenhängt, oder ob Griechenland und die EU die verbleibende Zeit nutzen können.

Viele wichtige Dinge passierten an diesem Wochenende.

Es war freilich schwer, sich den „Breaking News“ in der Causa 4U2595 zu entziehen. Sogar auf den Online-Portalen der deutschen Qualitätsmedien. Die Schuldfrage scheint schon längst geklärt und Sensationsgier ist offensichtlich nicht nur eine Eigenschaft der Boulevardpresse.

Und natürlich die sozialen Medien. Selten so einen Hype erlebt. Alles was man sich an Verschwörungstheorien vorstellen kann: Chemtrail-Spezialisten, Putin-Trolle, selbst ernannte Luftfahrtspezialisten und Retter des Abendlandes, und das innerhalb kurzmöglichster Reaktionszeit.

Wie man sich nur so schnell etwas zusammendenken kann und welchen Blödsinn Leute, denen man das nie zugetraut hätte, ernst nehmen.

Ärgerlich, sehr sogar. Da sind jene, die bei Katastrophen dieser Art zunächst immer die Opfer nach Nationalitäten sortieren, geradezu harmlos. So, als ob Trauer und Entsetzen, davon abhängen dürfen, welcher Nationalität man angehört.

Viel schlimmer sind die Überreagierer, also die, kaum zeigt sich ein Problem, auch schon ankündigen, das auf der Stelle zu ändern. Also nur Vieraugenprinzip im Cockpit und das ganze gleich als EU Vorschrift.

Anlassgesetzgebung, wie so oft. Eine törichte Reaktion, die allerorten und regelmäßig wiederkehrend auftritt und die in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein permanentes Selbstentmachtungsritual. Politik, die allzu sehr darauf programmiert ist, reflexartig auf Zuruf zu reagieren, verstärkt den Eindruck, dass sie eigentlich wenig zu sagen hat. Zumindest erweckt sie den Eindruck, dass es ihr an programmatischer Systematik mangelt.

Als Folge von 9/11 gab es eine Menge solcher Reaktionen, wie etwa die Sicherung der Türen zum Cockpit. Das war’s dann auch. Niemand hat sich in der Folge die Mühe gemacht, diese Maßnahmen einer systematischen Revision zu unterziehen.

Sonst hätte man vielleicht diese Lücke schließen können.

Reaktiv–aktionistische Politik löst die Probleme häufig nur vordergründig und vermittelt primär ein Gefühl von Sicherheit, ohne diese auch tatsächlich herstellen zu können.

Ähnlich fatal ist auch das im Zusammenhang mit solchen Katastrophen übliche Trittbrettfahrertum. Noch ist nicht einmal die Schuldfrage geklärt, da wissen manche schon, welche grundsätzlichen Reformen notwendig und unverzichtbar sind. Das sind immer Dinge, die sie schon lange vorher beschäftigt und für die sie (oft zu Recht) keine Mehrheit gefunden haben. Im Zusammenhang mit Charly Hebdo war das die Speicherung der Fluggastdatenabkommen. Jetzt ist es der Datenschutz. Schon hört man von der anderen Seite des Atlantiks schadenfrohe Bemerkungen, der „Täter“ wäre des strengen Datenschutzniveaus wegen unbemerkt geblieben. Und es wird wohl nicht mehr lange dauern, dass wir mit Forderungen konfrontiert werden, der Persönlichkeitsschutz für kranke Menschen müsse im übergeordneten betrieblichen Interesse (in einzelnen Fällen) aufgehoben werden können.

Richtig ekelig wird die Sensationsgier dann, wenn Journalisten zu klinischen Psychologen werden und sich zu diesem Zweck durch das Privatleben des Tatverdächtigen durchschnüffeln. Anzeichen von Depression werden sogleich zu Momenten umgedeutet, wo man seine Selbstmordabsichten klar hätte erkennen können.

Hier wird es dann richtig gefährlich, weil man depressiven Menschen Handlungsabsichten unterstellt, die in keiner Weise dem Krankheitsbild entsprechen. Gegenwärtig passiert eine Dämonisierung depressiv kranker Menschen – allen Aufklärungsbemühungen der letzten Jahre zum Trotz. Das sollten wir nicht hinnehmen.

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Menschenrechte. Das Märzplenum in Straßburg hatte eine dichte Tagesordnung. Unter anderem wurde der jährliche Menschenrechtsbericht debattiert. In einem neuen Format, das nicht mehr aus einer Aneinanderreihung von Fällen bestand. Vielmehr wurde eine systematische Darstellung versucht.

In der Tat muss die europäische Menschenrechtspolitik aufhören, sich als ein Instrument der Außenpolitik zu verstehen. In meinem Redebeitrag meinte ich, dass wir uns dabei nicht nach politischer Opportunität ausrichten dürften:

„Es gibt keine guten und schlechten, keine wichtigen und unwichtigen Menschenrechtsfälle. Menschenrechte müssen als eine Kategorie „sui generis“ betrachtet werden. Sie unentwegt einzumahnen ist eine Investition in unsere Zukunft. Nur eine Welt in der Rechtsstaatlichkeit, individuelle Freiheit und Demokratie vorherrschen ist eine sichere Welt.“

Bei den Fällen, die uns diesmal beschäftigten, ging es genau darum:

Neben den dringlichen Anfragen zu Menschenrechtsverletzungen, wie der Rekrutierung von Kindersoldaten im sich zuspitzenden südsudanesischen Bürgerkrieg, dem systematischen Landraub in Tansania und der Entführung assyrischer Christen durch die Daesh Terroristen, sprach ich über den Zusammenbruch der staatlichen Strukturen in Libyen und die Kooperation mit den Staaten der Arabischen Liga im Kampf gegen den Terrorismus.

Mir ist es wichtig selbstkritisch zu bleiben. Seien wir ehrlich. Viele der Konflikte, wo die internationale Gemeinschaft heute als Brandlöscher gefragt ist, hat der Westen doch selbst verursacht.

Und vor allem dürfen wir keine „double-standards“ anwenden. Wenn „Verbündete“ wie Saudi-Arabien oder Ägypten sich systematisch über die Menschenrechte hinwegsetzen, dann dürfen wir nicht aus falscher Rücksicht schweigen. Wir müssen diese Fragen ansprechen.

Natürlich darf eine solche Politik nicht oberlehrerhaft sein. Sie muss das richtige Gleichgewicht zwischen stiller Diplomatie und öffentlich vorgetragener Kritik finden.

Menschenrechtspolitik ist ein mühsamer und langwieriger Prozess. Das Gespräch und der Aufbau von Vertrauen sind unsere wichtigsten Waffen.

Die deutsche Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ organisierte eine Reise in den vom syrischen Bürgerkrieg schwer getroffenen Libanon, an der ich gemeinsam mit Barbara Lochbihler und Michel Reimon (beide Mitglied der Grünen im EP) teilnahm. Wir wollten uns ein Bild von der Situation der Flüchtlinge und der Menschenrechte in der Region machen und trafen AktivistInnen aus dem Libanon, Syrien und dem Irak.

Also ging es von Straßburg gleich nach Beirut. Eine Stadt von der ich schon viel gelesen habe, in der ich aber noch nie gewesen bin. Leider sollte ich nicht viel davon mitkriegen, weil unser Programm sehr dicht war und unsere GesprächspartnerInnen unendlich viel zu sagen hatten.

Der Libanon ist die Pforte zum politischen Drama des Mittleren Ostens. Hier sammeln sich die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Krisengebieten in Syrien und im Nordirak und hoffen, dass sie irgendwie nach Europa gelangen. Hier laufen alle Informationen zusammen und hier sind auch jene Menschen anzutreffen, die noch immer Kontakt in ihre Heimat halten. Wie etwa Yara Bada aus Syrien, deren Ehemann Mazen Darwish, Bruno Kreisky- Menschenrechtspreisträger 2013, noch immer inhaftiert ist.

Es ist kaum vorstellbar, welche Last der Libanon zu tragen hat. Auf vier Millionen Einwohner kommen etwa 1.2 Millionen registrierte Syrien-Flüchtlinge. Die Dunkelziffer ist viel höher.

Es ist nachvollziehbar, dass es zu gesellschaftlichen Spannungen kommt. Die Flüchtlinge, allesamt ohne staatliche Unterstützung und daher bereit auf dem Schwarzmarkt Arbeit zu jedem Preis anzunehmen, werden als Lohndrücker wahrgenommen. Obwohl die Statistik Gegenteiliges sagt, werden sie für eine vermeintlich gestiegene Kriminalität verantwortlich gemacht. An allem sollen die Flüchtlinge Schuld haben. So wird mir erzählt, die regelmäßigen, temporären Stromabschaltungen hingen mit dem gesteigerten Stromverbrauch durch die Flüchtlinge zusammen.

Eine solche Stimmungslage ist höchst explosiv. Schon befürchten Beobachter, es könnte, wie schon 1975, als der Zustrom der Flüchtlinge aus Palästina immer größer geworden war, wiederum zu einem Aufleben der alten Konflikte zwischen den unterschiedlichen religiösen Gruppierungen, Christen, Sunniten und Schiiten, kommen. Dieser Bürgerkrieg hat 15 Jahre gedauert, fast 100.000 Tote gefordert und das Land, das man einst die Schweiz des Nahen Ostens nannte, um Jahrzehnte zurückgeworfen.

Unsere Gespräche mit AktivistInnen der Zivilgesellschaft aus Syrien und dem Libanon, die wir in einem Pfarrhaus der assyrischen Kirche, im Hotel und in den Büroräumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung der deutschen Grünen führten, waren von dieser Angst überlagert. Alle waren sich irgendwie einig, dass es eine geborgte Zeit war, die wir miteinander verbringen konnten.

Die Gefühlslage war aber nicht nur angstbesetzt, irgendwie war sie auch den ernüchternden Realitäten trotzend, auf beklemmende Weise optimistisch. Junge Menschen, die mit ihren Altersgenossen in Syrien daran arbeiteten, die unterschiedlichen Positionen zu überwinden, um sich vorzubereiten auf die Zeit nach dem Bürgerkrieg. Auf eine Zeit, wo nicht der Wunsch nach Rache, sondern der Mut zum Gemeinsinn gefragt sein sollte. Oder einen Mann in meinem Alter, der in jungen Jahren Geheimdienstchef der christlichen Milizen war, seine Schuld am Bürgerkrieg einbekannte und jetzt nicht müde wird, zur Versöhnung in der Region aufzurufen. Nach dem Vorbild Südafrikas, nach dem Vorbild der deutsch-französischen Versöhnung.

Trotz der immensen Spannung, der Wut und Trauer, die überall präsent sind haben die Menschen die Hoffnung nicht aufgegeben. Allein schon deswegen dürfen wir nicht wegschauen. Aber auch im eigenen Interesse. Ein destabilisierter Mittlerer Osten wird über kurz oder lang auch Frieden und Wohlstand in Europa gefährden. Noch können wir etwas tun.

Zurück in Brüssel haben wir begonnen, unsere to-do Liste abzuarbeiten. Meine Kollegin Lochbihler und ich konnten im Menschenrechtsauschuss des EP zusammen mit der Repräsentantin des UNHCR im Libanon auf die Situation aufmerksam machen und für mehr Unterstützung werben. Vor allem muss in den Bildungssektor investiert werden.

Die Bereitschaft ist vorhanden und es war erfreulich zu hören, dass die EU- Außenminister am Montag übereingekommen sind, die Mittel für Sofortmaßnahmen in der Region Syrien/ Irak zu erhöhen.

Gerade die tragischen Ereignisse in Tunis verpflichten uns, noch aktiver zu werden.

Eine der frühesten Erinnerungen meiner Kindheit ist ein Schaukasten im Nachbargrundstücks meines Elternhauses. Nicht irgendwie mittig, sondern haarscharf an der Grenze zu uns. Ein rotgestrichener Holzrahmen mit einer Glasscheibe versehen, an zwei rostigen Profilträgern befestigt und quasi gekrönt mit den drei Pfeilen, dem Symbol der SPÖ, deren Parteigänger sich damals stolz Sozialisten nannten. Der Schaukasten war verschlossen. Den Schlüssel bewahrte der Nachbar auf. In regelmäßigen Abständen wechselte er den Inhalt aus. Er war Kranführer im nahegelegenen Steinbruch. Er hob sich deutlich von den anderen Steinbrucharbeitern ab, die in unserem Dorf, das eigentlich ein Bauerndorf war, wohnten.

Meine Eltern besaßen eine Gemischtwarenhandlung. Das war damals noch kein Selbstbedienungsladen, man wurde bedient und man hatte viel Zeit für die Kundschaft. Alle Bewohner des Dorfes kamen regelmäßig vorbei. Die sozialen Unterschiede waren klar ersichtlich. Die Bauern bezahlten bar, während der Großteil der Steinbrucharbeiter „aufschreiben“ ließ und erst zum Monatsende bezahlte. Das Geld war eben knapp, aber für den mitunter exzessiven Konsum alkoholischer Getränke reichte es trotzdem.

Die Krämerei meiner Eltern war das Kommunikationszentrum des Dorfes. In den Abendstunden mutierte es regelmäßig zum Wirtshaus. Von der Arbeit heimkehrende Steinbrucharbeiter, Tagelöhner, Jagdkumpanen meines Vaters und Rentner, denen man die Verletzungen des Krieges, körperlich und psychisch, anmerkte. Fast ausschließlich waren es Männer, die an der Plage und Mühe ihrer Arbeit litten, irgendwie mit der neuen Zeit, die ins Dorf einzog, nicht zurecht kamen und ihren Frust im Alkohol ertränkten. Tagtäglich. Ich war schon damals neugierig und hörte gerne zu. Manches verstand ich nicht, weil ich mir nichts darunter vorstellen konnte. Etwa, wenn es um Stalingrad und „den Russen“, um Tapferkeit und Ehre oder warum „wir“ den Krieg verloren, ging.

Manches lernte ich zu verstehen. Warum manche Geld hatten, sich Lebensmittel zu kaufen und andere nicht. Warum Väter ihre Kinder schlugen oder warum vor allem die Steinbrucharbeiter – sie litten an der Staublunge – alle „vor der Zeit“ starben. Schon als Kind begann ich zu begreifen, welche Auswirkungen soziale Ungleichheit hat. Unsere Eltern hatten wenig Zeit und so zog es meinen Bruder und mich oft zu den Nachbarn. Der Nachbar mit dem Schaukasten hatte es mir besonders angetan. Einmal, weil er drei Töchter hatte, die, etwas älter, sich um uns annahmen. Zum anderen aber, weil er anders war. Ruhiger und besonnener, man hörte ihn nicht mit seinen Kindern schreien und auch dem Alkohol war er nicht zugeneigt. Er kam ohne Umwege nach der Arbeit nachhause, verbrachte viel Zeit im Garten und besaß auch Kleintiere. Wenn er die Abendnachrichten im Radio hörte mussten wir ruhig sein. Er interessierte sich für das Weltgeschehen. Der Aufstand in Ungarn ist meine erste politische Erinnerung. Alles aus dem Radio. Und Zeitschriften und Zeitungen lagen auch herum. Andere als in meinem Elternhaus, wo katholisches Schrifttum in seiner ganzen Üppigkeit zur Verfügung stand.

Auch die Inhalte im Schaukasten standen im Gegensatz zur Umgebung, die von einer geradezu atavistischen Ursprünglichkeit geprägt war und in die die Moderne erst einzuziehen begann. Im Schaukasten war von sozialem Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit die Rede, hier wurde das ASVG, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz abgefeiert und hier erfuhr ich auch, dass es einen Weltfrauentag gibt. Auch mit dem Wort Arbeitszeitverkürzung wurde ich erstmals auf diese Weise konfrontiert.

Die Sprache glich jener aus den Radio Nachrichten. Hier wurde nicht geflucht. Die Plakate versprachen politische Lösungen für die Probleme unter denen die Menschen im Dorfe litten. Aber auf beklemmende Weise standen sie nicht im Bezug dazu. Niemals hörte ich jemanden, die Wörter aus dem Schaukasten verwenden, die ich als Schulbub zu buchstabieren versuchte. Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals jemanden gesehen zu haben, der vor dem Schaukasten innehielt. Aber durch ihn war die neue, die moderne Zeit im Dorf präsent. Plakativ. Irgendeinmal zerbrach die Scheibe, die aus Blech angefertigten Drei Pfeile verschwanden, bis dann der Schaukasten aufgeben wurde. Jahrelang erinnerten die aus dem Boden ragenden Profilträger noch daran, dass es einmal jemanden gegeben hat, der sich als Außenposten einer anderen, besseren Welt verstand. Wann das alles passierte weiß ich nicht mehr genau. Ich bin aus dem Dorf weggezogen und nur mehr sporadisch nachhause gekommen. Vor allem hat sich das Dorf selbst zu seiner Unkenntlichkeit verändert. In seiner damaligen Gestalt ist es nicht mehr existent. Das Verschwinden des Schaukastens dürfte freilich zu einem Zeitpunkt vor sich gegangen sein, als die Sozialdemokratie in meinem Dorf erstmals den Bürgermeister stellte.

Dies geschah 1967 bei den oberösterreichischen Landtags- und Gemeinderatswahlen. Erstmals und zum einzigen Mal war die oberösterreichische Sozialdemokratie die stärkste Kraft im Landtag.

Viele Gemeinden wechselten bei dieser Gelegenheit den Bürgermeister. Meine Gemeinde sollte von da an mehr als vier Jahrzehnte von der Sozialdemokratie regiert werden. Der Wechsel damals war eine Sensation. Seit der Einführung einer demokratischen Gemeindeverfassung nach dem Ersten Weltkrieg hatten immer nur die Vertreter der Bauernschaft das Sagen gehabt. Der neue rote Bürgermeister war bezeichnenderweise der Gastwirt, beim dem die Steinbrucharbeiter einkehren zu pflegten. Der Bürgermeisterwechsel hatte nicht nur mit den zweifelsohne vorhandenen persönlichen Fähigkeiten des Kandidaten zu tun. Vielmehr war er Resultat eines Prozesses, der sich in den 1960-er Jahren über ganz Westeuropa auszubreiten begann. In seinem Gefolge kam es zu gravierenden politischen Machtverschiebungen, die so etwas wie ein Goldenes Zeitalter der Sozialdemokratie einleiteten.

Es war die Zeit, in der sich Menschen, wie ich, aus innerer Überzeugung der Sozialdemokratie anschlossen. Nicht, weil es uns in die Wiege gelegt war, sondern, weil wir von der Vorstellung der Gleichheit der Menschen überzeugt und von der Vorstellung getrieben waren, durch die richtigen Argumente die Welt zum Besseren verändern zu können. Nicht von ungefähr sprach man daher damals auch vom „Genossen Trend“, der für ein stetiges Wachstum der Sozialdemokratie sorgen sollte.

Unsere deutschen Nachbarn waren einst die Vorreiter der europäischen Integration. Deren Musterschüler, die sie ja in allem so gerne sind. Das hat Europa gut getan, sehr gut getan. Und es hat auch Deutschland verändert. Weltoffener gemacht. Diese langjährige deutsche Europafixierung, von manchen bisweilen als nationale Selbstverleugnung empfunden, ist der Grund dafür, dass Deutschland heute unbestritten eine Führungsrolle in Europa zugebilligt wird. Sogar von Nationen, die den Deutschen traditionell skeptisch gegenüber stehen, wie Polen oder Großbritannien. Die deutsch-französische Achse verliert immer mehr an Bedeutung. Wenn Francois Hollande gemeinsam mit Merkel als Krisenvermittler nach Minsk reist, dann wird dies eher als Reminiszenz vergangener Gleichwertigkeit empfunden. Vieles hat sich grundlegend verändert, sei dem Europa nicht mehr vom Tandem Kohl und Mitterand personifiziert wird. Aus deutscher Perspektive geht es auch um ein anderes Ziel. Nicht mehr um ein europäisches Deutschland geht es, sondern um ein deutsches Europa. Dieser Paradigmenwechsel hat vor allem ein Ende der sprichwörtlichen deutschen Selbstbescheidung zur Folge.

Zwei Beispiele aus den letzten Tagen: Das erste handelt von etwas ganz Banalem. Da geht es auch nicht um Riesensummen, sondern eher um ein Possenspiel, das seinen Ursprung in der süddeutschen Provinz hat. Es geht hier schlicht um Ignoranz und Selbstüberschätzung. Eine Untugend, die besonders häufig auf die bayerische CSU zutrifft. Ihren Ursprung hat die Geschichte im letzten Landtagswahlkampf. Die Umfrageergebnisse standen nicht gut für die CSU. Also brauchte man ein stammtischtaugliches Thema: Eine Maut für ausländische PKWs muss her. Allerdings nicht wie in Österreich, eine Gebühr, die für alle, unabhängig wo sie ihren PKW zugelassen haben, anfällt. Vielmehr eine Abgabe nur für die Ausländer. Nachdem solche Fragen in Deutschland Bundesangelegenheit sind, erklärte man diese Forderung zur Koalitionsfrage und nahm die Koalitionspartner in Geiselhaft. Zunächst wollte der zuständigen Verkehrsministers Alexander Dobrindt eine Straßenbenutzungsgebühr beim Grenzübertritt. Nach Protesten aus den Grenzregionen veränderte er den Entwurf und verlangte nunmehr eine Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen. Inländischen Autobesitzern sollte sie durch eine geringere Kfz-Steuer ausgeglichen werden. Entgegen allen Warnungen, dass die EU- Kommission diesen plumpen Umgehungsversuch europäischen Rechts nicht hinnehmen werde, hielt der Minister daran fest und zwang die Koalitionspartner zur Solidarität. Letzte Woche tat die Kommission, das, was sie tun musste und erklärte die Mautpläne des deutschen Verkehrsministers für EU-rechtswidrig. Es ist leicht prognostizierbar, wem man jetzt die Schuld zuschieben wird. Selbstkritik ist keine Primärtugend der CSU. Also wird man das Feindbild der Brüsseler Bürokraten strapazieren müssen. Der Schaden ist auf jeden Fall enorm. Mit welchem Recht soll Deutschland denn dann von den anderen Mitgliedsstaaten Vertragstreue einfordern, wenn es sich selbst vorsätzlich über das Gemeinschaftsrecht hinwegsetzt.

In unserem zweiten Fall, bei dem es um große Summen geht, wirft man das genau den Griechen vor. Vereinbarungen müssten eingehalten werden, Verträge könne man nicht aus innenpolitischen Gründen ändern. Es müsse endlich Schluss sein mit diesen dauerhaften Bekundungen der Solidarität. Die Griechen sollten sich dankbar erweisen und endlich ihr Haus in Ordnung bringen. Und so weiter und so fort. Ich will das nicht alles wiederholen. Aber es fällt auf, dass es auch in diesem Fall um innenpolitische Befindlichkeiten geht. Niemand will darüber reden, dass es bei der „Griechenlandrettung“ auch um die Rettung deutscher Banken ging, die recht sorglos in diesem Land investiert hatten. Es darf auch nicht thematisiert werden, wieso bei der „Griechenlandrettung“ wertvolle Zeit vergeudet wurde. Weil Merkel und Schäuble, das, was sie tun wollten und mussten, erst nach der Landtagswahl in NRW taten. Vielmehr gefielen sie sich darin, die faulen Griechen vorzuführen, die gefälligst dankbar sein sollten. Niemand redete davon, dass eines der gravierenden Probleme der Griechen das korrupte politische System ist, das nicht zuletzt auf der Basis eines blühenden Rüstungsgeschäfts gedeiht. Als dann als Ergebnis demokratischer Wahlen eine Regierung zustande kam, die diesem System den Kampf ansagte, dann bemühte man die Linksradikalismuskeule. Und die Verhandlungen über die Verlängerung der Hilfsmaßnahmen für Griechenland gerieten zum Showdown. Über die Positionen wurde lediglich am Rande geredet. Zumindest in der öffentlichen Darstellung.

Die Menschen haben das Gefühl, es geht nicht mehr um eine Lösung gemeinsamer Probleme, sondern nur mehr darum, wer Recht hat und welche Nation die bessere ist. Wer das ist, daran besteht in Deutschland schon lange kein Zweifel mehr. Diesen Zweifel nicht aufkommen zu lassen wird zunehmend zur Triebkraft deutscher Europapolitik. Damit lassen sich zwar Wahlen gewinnen, in den Ländern genauso wie auf Bundesebene, gleichzeitig aber wird jene Vertrauensbasis zerstört, die Deutschland einst zum Motor der europäischen Entwicklung werden ließ. Dieser Prozess geht schleichend vor sich. „Sleepwalking“ (Christopher Clark, Die Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog) nannte das ein australischer Historiker, als er den Weg in die europäische Urkatastrophe, den Ersten Weltkrieg beschrieb.

Die Restaurierung des Nationalstaates wie sie durch die aktuelle deutsche Politik zwar nicht beabsichtigt, sie aber vorangetrieben wird, wird Europa zurückwerfen. Und es könnte durchaus sein, dass bald Phantasien wieder Konjunktur haben, wie etwa, dass die Welt oder zumindest Europa am deutschen Wesen genesen solle. Und das alles nur deswegen, weil irgendwer irgendwo in Deutschland Landtagswahlen gewinnen will und dabei den Blick für das Ganze verliert.

Mein Erstkontakt mit Bangladesch hatte nur indirekt mit Politik zu tun. Es war das berühmte Benefizkonzert von George Harrison im Madison Garden.

Bangla Desh war ein damals niemandem geläufiger Name für das gerade unabhängig gewordene Ostpakistan. Das Land litt unter den Folgen des Unabhängigkeitskrieges und galt als das ärmste Land der Welt. Ein Land ohne Hoffnung, indem die Menschen verhungerten. Daran musste ich denken, als ich vergangene Woche zum ersten Mal nach Bangladesch kam. Als Mitglied einer Delegation des Ausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Ich war schon häufig am Indischen Subkontinent. Also nicht mehr anfällig für die emotionalen Wechselbäder die einen ergreifen, wenn man zum ersten Mal in diesen Teil der Welt reist. Obwohl die Sicherheitslage als extrem gefährdet gilt, erlebte ich ein dynamisches und pulsierendes Land, dem man nicht ansieht, dass es sich möglicherweise auf eine Katastrophe zu bewegt.

Unser Anliegen war, einen Überblick über die Situation der Menschenrechte, zu erhalten, zu deren Einhaltung sich Bangladesch durch den Beitritt zu internationalen Konventionen sowie in Vereinbarungen mit der EU verpflichtet hat. Wir trafen uns mit allen relevanten Stakeholdern. Insgesamt hatten wir 23 verschiedene Meetings. Besonders wichtig für uns war die Situation der ArbeiterInnen in der Textilindustrie. Der Handel mit Europa macht mehr als 10% des BIP aus. Alle wichtigen europäischen Marken wie H&M, Zara oder Benetton lassen hier produzieren. Einer der Gründe liegt im vergleichsweise niedrigen Lohnniveau und den laxen Schutzbestimmungen. Von uns in Europa lange Jahre achselzuckend hingenommen. Die europäischen KonsumentInnen in ihrem neurotischen Verhalten der permanenten Schnäppchenjagd hatten wenig Zeit und Lust danach zu fragen. Bis zur Tragödie von Rana Plaza, als über tausend Menschen während ihrer Arbeit sterben mussten, weil ein ohne Rücksicht auf Sicherheitsvorschriften errichtetes Fabrikgebäude einstürzte. Der Rana Plaza Skandal rüttelte die Menschen auf.

Aus Sorge darüber, die Märkte könnten einbrechen, erklärten sich im Rahmen von Accord die Produzenten bereit, mit den großen internationalen Handelsfirmen, begleitet und unterstützt von der EU, menschenwürdige Standards zu erarbeiten. Im Interesse der Beschäftigten und im Interesse der europäischen KonsumentInnen. Obwohl der Prozess noch sehr jung ist, zeigen sich erste Erfolge. Die sicherheitstechnischen Bedingungen konnten vielerorts verbessert werden. Bis zum nächsten Jahr wird es möglich sein auszuschließen, dass in den beteiligten Betrieben derartige Vorkommnisse wieder passieren. Besonders schlechte Betriebe wurden bereits stillgelegt. Zögerlich beginnen die Firmen auch Kollektivverträge abzuschließen. Wir hatten Gespräche mit Gewerkschaftern und Unternehmern (die sich stolz „owner“ nennen). Viel ist zu tun. Unter dem Druck der europäischen Märkte beginnt sich eine, bisher nicht vorhandene Verhandlungskultur und ein Bewusstsein sozialer Verantwortung zu entwickeln. Dazu hat auch wesentlich ein Mann beigetragen, dem 2006 der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Ich durfte mit ihm zu Abend essen. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Yunus ist Optimist, ein unverbesserlicher. Ein Mensch, auf den zutrifft, was Gramsci den „Optimismus des Willens“ nannte.

Er kann Menschen damit anstecken. Und es waren solche Menschen, die das Land in die Gewinnerzone brachten. Bangladesch könnte zu einem Erfolgsmodell werden, so wie damals in den 90-er Jahren die südostasiatischen Tigerstaaten. Goldman-Sachs reihte das Land sogar unter die N-11 (Next Eleven), die das Potential haben, zu den führenden Wirtschaftsnationen des 21. Jahrhunderts zu zählen. Die Chancen stehen gut, auch deswegen, weil es die prinzipielle Bereitschaft gibt, sich den Problemen und Herausforderungen zu stellen. Davon gibt es genug: Pressefreiheit, die Situation der Rohingya Flüchtlinge aus dem benachbarten Myanmar, die Rechte der indigenen Minderheiten und der damit verbundenen Landraub, child-marriages, Gewalt gegen Frauen und ganz generell Frauenrechte.

Es gibt eine florierende NGO-Szene und trotz staatlicher Behinderungen eine Vielzahl von Medien. Ich habe selten so ein großes Medieninteresse erlebt wie bei dieser Reise. Wir haben die Probleme recht direkt angesprochen, wurden mitunter missinterpretiert und haben uns aber erfolgreich zur Wehr setzen können. Alles Rahmenbedingungen, die eigentlich eine positive Voraussetzung darstellen. Dazu zählt auch die Verfassung des Landes. Wäre sie nicht durch unzählige Amendments verwässert worden, würde sie eine gute Basis darstellen. Das große Problem des Landes ist neben der weitverbreiteten Korruption und ursächlich mit ihr zusammenhängend eine geradezu bizarre Polarisierung des politischen Lebens. Zwei Parteien, besser gesagt zwei Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die gegenwärtig regierende Awami- League und die in Opposition befindliche BNP haben sich das Land aufgeteilt und bedienen ihre jeweilige Anhängerschaft. Als gelerntem Österreicher, der die Geschichte unseres Parteisystems kennt, fällt es mir nicht schwer, die ritualisierte Logik solcher Auseinandersetzungen zu verstehen. Unterschiedlich ist lediglich, dass die beiden Parteien sich weder in ihrer sozialen Zusammensetzung noch ideologisch unterscheiden.

Und, dass die Kämpfe mit einer grausamen Unerbittlichkeit geführt werden. Das hängt wohl damit zusammen, dass sich zwei Frauen gegenüberstehen, deren Karriere indirekt mit politischen Gewalttaten in Zusammenhang steht. Die gegenwärtige Ministerpräsidentin Sheikh Hasina ist die Tochter des 1975 ermordeten Begründers der Unabhängigkeit Sheikh Mujibur Rahman. Ihre Gegenspielerin Begum Khaleda Zia, die dieses Amt auch schon zweimal ausgeübt hat ist die Witwe von Ziaur Rahman, der 1981 während seiner Amtszeit als Präsident ermordet worden war. Die beiden Lager haben sich mehrfach in der Regierung abgewechselt. Gegenwärtig fordert die BNP unter Khaleda eine Neuaustragung der Wahlen vom Vorjahr, die sie boykottiert hatte und daher als nicht legitim erachtet. Die Regierungspartei hingegen sieht keinen Grund für Neuwahlen. Seit Anfang Jänner spitzt sich die Lage dramatisch zu. Bereits mehr als siebzig Menschen sind Brandanschlägen zum Opfer gefallen. Um die 10 000 Anhänger der BNP sind inhaftiert. Khaleda Zia steht unter Hausarrest. Als wir sie in ihrem Haus besuchten, konnten wir uns davon überzeugen unter welchem Druck sie gegenwärtig steht.

Beide Lager beschuldigen sich wechselseitig, für die Brandanschläge verantwortlich zu sein. Journalisten, mit denen wir zusammentrafen meinten, es würden wohl beide Seiten involviert sein, zusätzlich noch der Geheimdienst und wohl auch Trittbrettfahrer aus dem noch schwachen terroristischen Untergrund. Wie auch immer, die regierende Awami Liga beschuldigt die BNP, den islamistischen Terrorismus zu begünstigen und stellt sich gegenüber dem Westen als verlässlichen Partner im Kampf gegen den Terrorismus dar. Zweifelsohne ist die Awami Liga eine säkulare Bewegung, während die BNP traditionell gute Beziehungen zu Jaamat, einer den Muslimbrüdern vergleichbaren Gruppierung unterhält. Momentan ist die Situation verfahren. Keine der beiden Seiten zeigt sich bereit, von der eigenen Position abzurücken und einen Kompromiss einzugehen. Alles steuert also auf die große Konfrontation zu. Mit unabsehbaren Folgen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anhängerschaft der BNP eine Niederlage hinnehmen wird. Eine Zuspitzung bis hin zum Bürgerkrieg ist im Bereich des Möglichen. Auch ist zu hinterfragen, ob nicht eine, von maßgeblichen Kreisen in der Regierungspartei gewünschte Ausschaltung oder Marginalisierung der BNP nicht ein Vakuum hinterlassen würde, in das dann radikale islamistische Grupperungen vorstoßen könnten.

Bangladesch ist einer der am dichtest besiedelten Staaten und hat einen muslimischen Bevölkerungsanteil von über 95%. Die möglichen Folgen der skizzierten Entwicklungen sind gar nicht auszudenken. Wenn niemand diesen Teufelskreis durchbricht, dann erleben wir möglicherweise eine Katastrophe über die wir uns noch gar keine Vorstellungen machen können. Die Hoffnung vieler Menschen in Bangladesch liegt darin, dass Hilfe von außen, diese Blockade überwinden kann. Die EU und die UN stehen in der Erwartungspyramide für das Zustandekommen einer Vermittlungsaktion ganz oben. Es sollte uns auf jeden Fall nicht gleichgültig lassen, was in diesem Land passiert. Vielleicht sollten wir auf George Harrison hören, als er damals sang: „Now, it may seem so far from where we all are ……..?Want to hear you say: Relieve the people of Bangladesh.“

Letzte Woche war Plenartagung in Straßburg. Wie immer eine sehr hektische Zeit, Reden im Plenum, fraktionelle Besprechungen, Verhandlungen über Resolutionstexte und vieles mehr. Und immer online, verfolgen, was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen so von sich geben, um gleich darauf reagieren zu können. Besonders wichtig für mich ist Twitter.

Am Mittwoch früh poppt plötzlich in meiner Timeline ein Tweet von Carlotta Cami vom UNHCR auf, die gerade aus Lampedusa getwittert hatte: „Gli altri 203 li ha inghiottiti il mare, (auf Deutsch), die anderen .. hat das Meer geschluckt.“ Im Bild, neun in Decken gehüllte Menschen, erschöpft und nachdenklich. Sie haben die strapaziöse, viertägige Überfahrt aus Libyen geschafft. Die anderen 203, die verantwortungslose Geschäftemacher mit ihnen auf die Reise geschickt hatten, nicht. Was war geschehen? Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, was da wohl passiert sein muss, was diese Menschen wohl durchgemacht haben und welche Verzweiflung sie erfasst haben muss. Ich war wütend, auch darüber, wie hilflos wir, angesichts dieser Katastrophe sind. Der Zufall wollte es, dass wir uns ein paar Stunden später zum x-ten Mal im Plenum mit dieser Situation beschäftigten sollten. Es ging um Frontex und EASO. Unisono wurden die tragischen Vorfälle bedauert, am darauffolgenden Tag gab es auch eine Trauerminute. Die Betroffenheit war echt und fraktionsübergreifend. Eigentlich war allen klar, dass es so nicht weitergehen kann und darf.

Gedenkkundgebungen sind nicht genug

Ich kenne die Sache aus erster Hand, ich habe selbst als Beobachter an einer Frontex Operation in der Straße von Gibraltar teilgenommen und habe in der vergangenen Legislaturperiode federführend als Schattenberichterstatter der S&D Fraktion an einer Verordnung über den Schutz der Seeaußengrenzen mitgewirkt. Wir konnten damals u.a. durchsetzen, dass Rettungsmaßnahmen Vorrang haben und aufgegriffene Boote nicht in unsichere Drittstaaten abgedrängt werden dürfen. Zum ersten Mal gelang es uns einen grundrechtskonformen Rechtsrahmen zu schaffen, der für alle Operationen auf Hoher See anzuwenden ist. Es gäbe also eine rechtliche Verpflichtung für Rettung auf Hoher See. Allein, es fehlt am Geld. Die von den Italienern getragene Operation „Mare Nostrum“ wurde aus Kostengründen eingestellt und durch Triton abgelöst. Seither wird es immer wahrscheinlicher, dass Menschen, bei ihrem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, „vom Meer geschluckt werden“. Das Mittelmeer, einst die Wege unserer Zivilisation, ist zum Massengrab geworden. Ich habe diese ewigen Debatten satt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich im Innenausschuss oder im Plenum zu Wort gemeldet habe. Ich halte diese rituellen Gedenkkundgebungen nicht mehr aus. Natürlich sind sie angebracht, aber es würde den Toten, die wir da betrauern wohl mehr helfen, wenn wir endlich eine andere Politik zustande brächten. Gibt es überhaupt eine solche Möglichkeit? Ja es gibt sie. Sicher nicht durch einen einzigen Kraftakt zu bewältigen. Alle, die versprechen, die Probleme mit einem Handstrich lösen zu können, lügen. Alle, die nach strengerer Überwachung der Außengrenzen der EU rufen, wissen nicht, wovon sie reden.

Das Ausmaß der Katastrophen sind gewaltig

Der potentielle Zustrom von Menschen, die nach Europa drängen ist kaum bezifferbar. Nicht nur die politischen Dauerkrise im Irak und in Syrien, am Horn von Afrika und in Libyen, sondern vor allem die desaströse wirtschaftliche Lage in großen Teilen Afrikas sowie der Zusammenbruch von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und staatlicher Ordnung erzeugen einen unvorstellbaren Druck. In vielen Fällen haben wir es mit „failed states“ zu tun. Man kann es daher niemanden verübeln, dass er/sie nur eines will: weg. Aber all diese Menschen aufnehmen, das könnte Europa nicht einmal, wenn es in einer wirtschaftlich besseren Lage wäre. Natürlich brauchen wir Zuwanderung und wir sollten diese auch gezielt angehen. Aber dazu braucht es eine strategisch ausgerichtete Zuwanderungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. Einwanderung und politisches Asyl sind zwei unterschiedliche Dinge. Wer keine Zuwanderungspolitik will, der zwingt die Menschen ins Asylverfahren, wofür es nicht geschaffen ist. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das wiederholen wir gebetsmühlenartig seit vielen Jahren und sind der Lösung keinen Schritt näher gekommen.

Paradigmenwechsel

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, weg von einer rein negativen Betrachtung der Dinge und einer daraus resultierenden Politik der Abwehr, hin zu einer an Chancen und Potentialen orientierten positiven Bewältigungsstrategie. Es geht nicht darum, die Dinge schönzureden. Was brauchen, das hat Antonio Gramsci schön formuliert: „Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens.“ Ein solcher Paradigmenwechsel erfordert einen entsprechenden, einen ganzheitlichen Politikansatz: eine Kombination von aufeinander abgestimmten Maßnahmen in unterschiedlichen Politikbereichen und auf den verschiedenen Ebenen. Dieser „integrative approach“ muss dort ansetzen, wo die Probleme entstehen. Der „root cause“ liegt in der katastrophalen wirtschaftlichen Situation und dem damit verbundenen Verlust staatlicher Legitimität. Daran müssen wir uns in unserer langfristigen Politik orientieren. Es reicht überhaupt nicht, bloß eine Erhöhung der Entwicklungshilfe zu fordern. Es geht um die Qualität der Kooperation, vor allem aber darum wie unsere Handelsbeziehungen zu Afrika aussehen. Da sieht es schlecht aus. Von Gleichwertigkeit oder Fairness kann hier keine Rede sein. Afrika befindet sich ökonomisch betrachtet in postkolonialer Abhängigkeit von Europa. Dieses einseitige Abhängigkeitsverhältnis erlaubt auch keine eigenständige Entwicklung des Kontinents. Schon lange hat Europa den Anspruch eines gleichberechtigten Dialogs, wie das noch von prominenten Sozialdemokraten wie Willy Brandt als Nord-Süd Dialog propagiert wurde, aufgegeben. Gerade das jüngste Projekt der europäischen Eliten, das transatlantische Handelsabkommen TTIP setzt darauf, einen mehr oder minder geschlossenen Handelsraum zu schaffen, der die nicht Zugehörigen von allen Entscheidungsmöglichkeiten ausschließt. An globalen Interessen ausgerichtete Handelsverträge, ein neuer politisch bestimmter Nord-Süd Dialog und eine neue Qualität von Entwicklungszusammenarbeit sind Grundvoraussetzung zur Verbesserung der Ausgangsposition. Ein politisch geführter Dialog ließe auch Spielraum für neue, politisch ausverhandelte Modelle der Kooperation jenseits des offensichtlich gescheiterten Konzepts des Nationalstaates.

Wir brauchen auch eine andere Sicherheitsarchitektur

Viele Bedrohungen, die zum Teil ein Resultat verkehrter westlicher Interventionen (Afghanistan, Irak, etc.) darstellen, sind postnationaler Natur. ISIS/Daesch oder Boko Haram sind Phänomene, die sich nicht mehr auf Nationalstaaten reduzieren lassen. Es ist im Interesse aller, diese Gefahr einer permanenten Destabilisierung zu beseitigen. Dazu braucht es ganz neue Formen der Kooperation sowie die Zusammenarbeit mit Kräften, zu denen der Westen bislang im Gegensatz stand. Eine Veränderung dieser Ausgangssituation kann nicht von einzelnen Nationalstaaten im Alleingang durchgeführt werden. Wir brauchen ein starkes und einiges Europa. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Auch der Versuch, Europa mit Hilfe des Dublin Systems zu einer Festung auszubauen funktioniert nicht. Einmal, weil der Egoismus der Nationalstaaten dominiert und die Mitgliedsstaaten an der Außengrenzen mit ihren Problemen alleie gelassen werden. Zum anderen, weil Asyl-und Hilfesuchende ihr Anliegen an der Außengrenze artikulieren müssen. Das zwingt sie zur abenteuerlichen Anreise – zumeist übers Mittelmeer- und macht sie zu Opfern von Schmugglerorganisationen, die oft mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängen. Eine Verschärfung der Grenzkontrollen erhöht in der Regel den Preis und ist daher schon aus diesem Grund ein ungeeignetes Mittel.

Doch wie könnte ein Post-Dublin Regime aussehen?

Bislang war dies eine rhetorische Frage, weil die Innenminister der Mitgliedsstaaten im Rat jede Änderung des Dublin-Systems kategorisch blockierten. Endlich ist hier Bewegung entstanden. Es war die österreichische Innenministerin, die vor ein paar Wochen im Innenausschuss des EP mit der Präsentation ihres „Save Lives“ Vorschlag das Eis gebrochen hat. Auch andere Mitgliedstaaten, wie die Bundesrepublik Deutschland können sich nunmehr eine grundsätzliche Änderung vorstellen. Ich hatte letzten Freitag Gelegenheit, mit der Bundesministerin Mikl-Leitner ihre Vorstellungen zu diskutieren. Der Vorschlag sieht zum einen eine Aufteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Mitgliedsstaaten nach einem bestimmten Schlüssel (Bevölkerungszahl und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit)vor. Damit würde das Prinzip der innereuropäischen Solidarität gestärkt. Zum anderen sollen Asylwerbende die Möglichkeit erhalten unter Mitwirkung des UNHCR bereits in Drittstaaten ihre Anträge zu stellen. Damit ließe sich eine Alternative zur Flucht über das Mittelmeer entwickeln und es könnten humanitäre Einreisekorridore entstehen. Diese Vorschläge verdienen es, weiter entwickelt zu werden. Ich habe der Innenministerin, mit der ich in vielen Fällen nicht der gleichen Meinung bin, meine Unterstützung zugesichert. Ich hoffe, dass in der nächsten Zeit möglich ist eine gemeinsame Position von Rat und Parlament zu entwickeln. In der Zwischenzeit dürfen wir aber nicht nachlassen. Wir müssen alles daran setzen, dass dem Sterben im Mittelmeer ein Ende gesetzt wird. Wir brauchen vor allem mehr Mittel für Rettungsmaßnahmen auf Hoher See. Was bis vor kurzem mit Mare Nostrum möglich war, das wird wohl auch in Zukunft finanzierbar sein.

Die Ereignisse in Griechenland lassen die wenigsten kalt. Schon seit Jahren nicht.

Und erst recht nicht nach den letzten Parlamentswahlen, wo die noch vor ein paar Jahren, nur wenigen bekannte Syriza Partei einen fulminanten Wahlsieg erringen konnte. Manche meiner Freundinnen und Freunde sind geradezu euphorisiert von der Vorstellung, jetzt könne man den Kurs Europas fundamental ändern. Andere wiederum sehen den Wohlstand, den die angeblich so tüchtigen Menschen im Norden Europas aufgebaut haben essentiell bedroht. Die Nerven liegen blank. Kaum ist die Regierung Tsipras eine Woche im Amt, rufen maßgebliche Persönlichkeiten der Europäischen Volkspartei nach Sanktionen. Wollen eine Art „cordon sanitaire“ um das selbsterwachte Griechenland legen.

Europas Rechte wiederum feiert den Sieg der in der Terminologie der EVP linksradikalen Syriza und sieht schon das Licht am Ende des Tunnels, also den erhofften Anfang vom Ende der EU.

Nur die Sozialdemokratie weiß nicht recht, was sie davon halten soll. Klammheimliche Freude an der Basis, Schadenfreude da und dort, kaum irgendwo Bedauern über die Niederlage der Schwesterpartei Pasok. Wie in der Sozialdemokratie üblich viel Selbstmitleid und auch erste Ansätze von Selbsterkenntnis. Wären die Wahlsieger doch so etwas wie verkappte Sozialdemokraten und Tsipras eine Neuauflage von Bruno Kreisky usw.

Vieles an Syriza ist sicher nicht sozialdemokratisch, vieles ist gewöhnungsbedürftig, wie die Wahl des Koalitionspartners und manches unakzeptabel, wie das vollständige Fehlen von weiblichen Ministern. Aber das sollte die Sozialdemokratie nicht daran hindern, sich offensiv mit dem Phänomen Syriza (und Podemos übrigens auch) auseinanderzusetzen. Aufeinander Zugehen und nicht sich voneinander Abgrenzen. Darum geht es. Noch geht es.

Dieser Prozess braucht den Mut zur Selbstkritik – auf allen Seiten klarerweise. Die Fähigkeit zur Selbstkritik verdanken wir Europäer übrigens den alten Griechen. Ebenso die Bereitschaft, nicht nur eine Seite zu hören. Es ist nur logisch, dass unterschiedliche Parteien ein und dieselbe Sache unterschiedlich beurteilen. Das hängt von den jeweiligen Machtkonstellationen, von politischen Interessen und von kulturellen Unterschieden ab. Das Narrativ vom pflichtbewussten Deutschen und vom sorglosen Griechen existiert schon seit langem. Erst auf dem Hintergrund der Finanzmarktkrise erhielt es jene besondere Sprengkraft, die die europäischen Institutionen erschaudern lässt.

Der Blick um ein Jahrzehnt zurück lohnt sich. Damals war der gemeinsame Währungsraum im Entstehen, parallel dazu gab es einen noch nie dagewesenen Deregulierungsprozess der Finanzmärkte. Viele deutsche und französische Anleger investierten massiv in Griechenland.

Angelockt wurden sie von Fondmanagern und deren Experten, die bekanntlich immer nur das Beste für ihre Kunden wollen. Im populären Finanzportal des Springer Verlages finanzen.net konnte man damals folgendes lesen:

„In Deutschland kommt die Wirtschaft nicht vom Fleck. Andere Länder in der EU starten dagegen durch. Vor allem in Spanien, Griechenland und Österreich läuft es gut…

Reformen … So wie in Griechenland. Die Regierung reformiert die Sozialversicherungssysteme, beschleunigt Privatisierungen und schafft mit niedrigen Steuersätzen Investitionsanreize“, sagt Ralph Luther, Berater des Hellas-Olympia-Fonds der Berenberg Bank. Was Deutschland und Frankreich nicht schaffen, ist für Griechenland offenbar kein Problem. Das Land erfüllt klar die Defizitkriterien des Stabilitätspakts.“

Das waren die Erwartungshaltungen damals. Viele glaubten diesen Versprechungen. Warum sollten sie das nicht. Waren es doch nicht nur die Griechen, die solche Informationen verbreiteten.

Zweierlei ist an dieser historischen Einschätzung aus 2003 interessant. In der Anfangsphase der Gemeinschaftswährung sind offensichtlich Milliarden in den Süden geströmt. Auf der Basis einer ganz und gar freiwilligen Entscheidung, in der Erwartungshaltung einen guten Schnitt zu machen. Als es 2010 zur großen Finanzkrise in Griechenland kam, mussten diese Investitionen logischerweise gerettet werden. Der Rettungsschirm, der 2011/2012 von den reichen Vettern im Norden mit viel Larmoyanz aufgespannt wurde, war vor allem im eigenen Interesse. Der vielzitierte deutsche Steuerzahler „rettete“ also seine eigenen deutschen Banken.

Gelder, die man im Übrigen damals der „eigenen“ Volkswirtschaft entzogen hatte. Weil man nicht an die Zukunft der deutschen Wirtschaft glaubte. Vom kranken Mann Europas, von der deutschen Reformunfähigkeit war damals die Rede. Ganz vorne dabei so bekannte Irrlichter der deutschen Nationalökonomie wie der auch gegenwärtig omnipräsente Hans- Werner Sinn.

Das ist der zweite Aspekt der grandiosen Fehleinschätzung damals. Alles geschuldet einer ideologischen Verblendung, die man auch als Neoliberalismus bezeichnen kann und die sich damals wie ein Schatten über den durch die Gemeinschaftswährung beflügelten Binnenmarkt zu legen begann. Ungezügelter Wettbewerb als Wunderwaffe. Nicht nur zwischen den Individuen, sondern auch zwischen den Wirtschaftssektoren (Dienstleistung vs. Produktion) und zwischen den Standorten. Die einen suchten ihren Vorteil in unsolidarischer Steuerpolitik (Flattax, kreative Steuerschonungsstrategien bis hin zu augenzwinkernder Akzeptanz von Geldwäsche). Die anderen, allen voran Deutschland probierten es mit Lohnzurückhaltung.

Mit allen bekannten sozialpsychologischen Folgen. Denn wer Entbehrungen auf sich nehmen muss, der braucht Erklärungen. Vor allem, wenn man subjektiv den Eindruck hat, dass anderen keine Entbehrungen auferlegt werden. Eine solche Situation ist der Nährboden für nationalistische Zuspitzungen. So geschehen in den Krisenjahren 2010 bis 2012. Die in NRW wahlkämpfende Angela Merkel, die übrigens wochenlang aus taktischen Erwägungen die Entscheidung über ein Hilfspaket für Griechenland bis zum Wahltag hinausgezögert hatte, setzte den Ton: „Es geht auch darum, dass man …. nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland, sondern dass alle sich auch ein wenig gleich anstrengen….Wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Das geht auf Dauer auch nicht zusammen.“

So und noch viel heftiger ging es monatelang dahin, auf Parteitagsreden, in der Boulevardpresse aber auch in der deutschen Qualitätspresse. Obwohl solche Aussagen in der Substanz unrichtig waren, verfingen sie sowohl in Griechenland als auch in Deutschland. Die Griechen fühlten sich unverstanden, beleidigt und in ihrem Nationalstolz verletzt. Ganz anders die Deutschen. Ihr Nationalstolz schwoll wie dem Hahn der Kamm und ließ ein lange unterdrücktes Gefühl der Übermacht aufkommen. Mit dabei genau jene, die vor der Krise Deutschland jegliche Zukunftsfähigkeit abgesprochen hatten, also auch die irrlichternde Ökonomenzunft. Eine solche Stimmungslage machte vergessen, dass es bei der „Griechenlandrettung“ auch darum ging, die Folgen einer falschen Finanzpolitik zu kaschieren. Sie exkulpierte die eigentlichen Akteure, die Manager und Anteilseigner der multinationalen Fonds und machte aus einer postnationalen Angelegenheit eine nationalstaatliche Aufgabe. Diese Stimmungslage zerstörte das legitime Empfinden einer gleichwertigen Partnerschaft zwischen Mitgliedern der EU und machte aus den Griechen Bittsteller und aus den Deutschen Gönner. Und es war damit auch klar gestellt, zu wessen Bedingungen so etwas abzulaufen hatte.

Während sich in Deutschland auf der Basis einer solchen Stimmungslage Wahlen gewinnen ließen, war dies für die griechische Regierung unter derartigen Bedingungen kaum realisierbar. Eine Regierung, deren Leistung primär darin besteht, das auszuführen, was ihr von der Troika vorgegeben wird, und die zudem zu keiner eigenständigen Reform fähig ist, muss scheitern. Noch dazu, wenn das Rezept, das die Gesundung herbeiführen soll, nicht wirkt, weil ihm eine Fehldiagnose zugrunde liegt. „Wir helfen euch (gerne), wenn ihr euch nur anstrengt“ hieß die aus innenpolitischen Motiven erklärbare Parole. Unter Anstrengung verstand man „den Gürtel enger schnallen“, Staatsausgaben reduzieren, indem man den privaten Sektor massiv ausweitete.

Natürlich durfte auch diesmal die deutsche Ökonomenzunft nicht fehlen, kommentierend, beratend und auf die Einhaltung der neoliberalen Glaubenssätze drängend und nicht zur Kenntnis nehmen wollend, dass auf der anderen Seite des Atlantik eine gänzlich andere Strategie der Krisenbewältigung versucht wurde. Alle folgenden, folgenschweren Entscheidungen passierten auf diesem Hintergrund. Der strikte Austeritätskurs löste keine Wachstumseffekte aus. Er führte zu sozialen Verwerfungen, Frustration und Perspektivlosigkeit. Und auch zu einer gewissen Europaverdrossenheit. Viele konnten und wollten dabei freilich nicht unterscheiden, dass für die griechische Malaise ein Europa verantwortlich war, das auf die Macht der Nationalstaaten setzte. Der große Fehler der Merkelschen (zunächst auch noch jener Sarkocys) Krisenstrategie war, auf diese intergouvernementale Lösung zu setzen und gemeinschaftlichen Institutionen, vor allem das Parlament weitgehend zu umgehen. Mit Recht empfanden die Griechen die Troika als ein abgehobenes Instrument, das keine direkte demokratische Legitimation aufweist.

Das Wahlresultat ist also eine logische Konsequenz dieser Vorgeschichte. Und es ist auch logisch (und auch erfreulich) , dass in einer so verfahrenen Situation frische, unverbrauchte Kräfte gewählt werden und nicht die alten, durch und durch kompromittierten Eliten. Bemerkenswert ist, dass trotz gewisser anderslautender Signale die Stimmung bei den Wahlsiegern nicht grundsätzlich antieuropäisch ist. Weder will man aus Euro oder EU austreten, noch sollen die europäischen Partner über den Tisch gezogen werden.